「今日こそはやろう」と思っていたはずなのに、気づけば一日が終わり、自己嫌悪に陥る…。

「先延ばし癖が治った」という話を聞くたびに、自分は意志が弱いだけなのかと悩んでいませんか。

この先延ばし癖は、一体なぜ、どのような心理で起こるのでしょう。

多くの本を読み、話題のアプリを試しても、結局治らないと諦めかけているかもしれません。

その原因は、完璧主義や、無意識に課題から逃げる逃げ癖がある人間だからだと自分を責め、大きなストレスを感じているのではないでしょうか。

この記事では、先延ばし癖の根本的な特徴を解き明かし、意志の力に頼らない具体的な直す方法と対策を徹底的に解説します。

- 先延ばしは「怠け」ではなく脳の仕組み

- 意志力に頼らず行動を始めるための具体的なテクニック

- 自己嫌悪から抜け出し、自信を持ってタスクに取り組む方法

- 自分に合った先延ばし防止の仕組みを作り、習慣化できる

先延ばし癖が治った人が気づいた原因と心理

- 先延ばし癖がある人の共通特徴

- 先延ばしにするのはなぜ?その隠された心理

- 「完璧主義」が行動を重くしていませんか?

- もしかして「逃げ癖がある人間」かも

- ひどいストレスが先延ばしを加速させる

- 私の先延ばし癖はもう治らない?

先延ばし癖がある人の共通特徴

先延ばし癖に悩む人々には、行動や思考のパターンにいくつかの共通した特徴が見られます。

これらを客観的に知ることは、自分を責めるのをやめ、問題解決への第一歩を踏み出すために非常に重要です。

先延ばし癖がある人の特徴は「怠け」や「だらしなさ」といった性格の問題ではないです。

脳の自己防衛反応や思考のクセなんです。

なぜなら、人間は目の前の不快感や将来の不確実性を避け、すぐに得られる快楽を優先するようにできているからです。

やるべきタスクが大きすぎたり、失敗する可能性があったりすると、脳はそれを「脅威」とみなし、「今は避けるべき」という指令を出します。

これが先延ばしの正体です。

先延ばし癖を持つ人の主な特徴

以下の特徴に、あなたはいくつ当てはまるでしょうか。自分を客観視する材料として確認してみてください。

思考・感情の特徴

- 完璧にこなそうとしすぎる(完璧主義)

- 失敗することへの恐怖心が強い

- 「まだ時間がある」と楽観的に考える

- タスクの全体像が曖昧で混乱している

行動の特徴

- 締め切り直前まで手を付けない

- やるべきこと以外の雑務(掃除など)に逃げる

- タスクの計画を立てるだけで満足してしまう

- SNSや動画など、手軽な娯楽にすぐ流される

これらの特徴が、お互いに絡み合って先延ばしを強化します。

重要なのは、これらが意志の弱さを示すものではないと理解すること。

これらのクセを自覚し、一つひとつ対策を講じていくことで、誰でも行動パターンを変えることは可能なのです。

先延ばしにするのはなぜ?その隠された心理

「やらないといけない」と頭ではわかっているのに、なぜか行動に移せない。

この厄介な先延ばし行動の裏には、いくつかの共通した心理的なメカニズムが働いています。

原因を理解することで、自分を責めることなく、的確な対策を立てられるようになります。

先延ばしの最も大きな心理的要因は、「失敗への恐れ」です。

課題に取り組んだ結果、「うまくできなかったらどうしよう」「他人から低い評価を受けたら恥ずかしい」といった不安が、行動へのブレーキをかけてしまいます。

特に、過去に失敗して痛い思いをした経験があると、脳はそのタスクを「危険なもの」として記憶し、無意識に避けようとするのです。

もう一つの大きな要因は、タスクそのものが大きすぎることによる圧倒感です。

「壮大なレポートを仕上げる」といった漠然とした大きな目標は、どこから手をつけていいか分からず、脳が思考停止に陥ります。

その結果、「今は考えたくない」という回避行動につながるのです。

人間の脳は、目の前の小さな快楽(スマホを見るなど)を、遠い未来の大きな成果よりも優先する性質(現在志向バイアス)があります。

明確な一歩が見えない大きなタスクからは逃げやすくなります。

これらの心理は、あなたの意志が弱いからではなく、脳が不快感や脅威から身を守ろうとする、ごく自然な反応です。

つまり、問題はあなたの性格ではなく、課題に対する「心のハードル」の高さにある、と考えることが克服への鍵となります。

「完璧主義」が行動を重くしていませんか?

先延ばし癖の強力な引き金となるのが、「完璧主義」という思考のクセです。

「やるからには100点満点を目指さなければならない」

「中途半端な状態で始めるくらいなら、やらない方がましだ」

と考えてしまう傾向はありませんか。

この考え方は、一見すると質の高い仕事を求める素晴らしい姿勢に思えますが、実は行動への最も高いハードルとなっていることが少なくありません。

なぜなら、完璧な状態、つまり「準備が万端で、最高のパフォーマンスが発揮でき、100%成功が保証されている状態」など、実際にはほとんど訪れないからです。

完璧主義の人は、この存在しない理想のスタートラインを待ち続けるため、いつまで経っても「はじめの一歩」を踏み出せません。

例えば、「完璧な企画書を書く」ことを目標にするとします。

すると、リサーチが不十分だ、もっと良いデータがあるはずだ、文章表現が洗練されていない、と次々に欠点が見えてきます。

というか、始めない理由を探してしまうんです。

そうなると、いつまでも完成しない、あるいは手をつけることすら億劫になってしまいます。

この重圧から解放されるためには、「完璧」ではなく「完了」を目指すという考え方の転換が不可欠です。

と、完成度へのハードルを意識的に下げてみましょう。

行動の目的を「完璧なものを作ること」から「とにかく終わらせること」に切り替えるだけで、驚くほど最初の一歩が軽くなるはずです。

もしかして「逃げ癖がある人間」かも

「先延ばし」という行動は、見方を変えれば、困難や不快感から距離を置くための「逃げ癖」の一種と捉えることができます。

「自分は逃げ癖がある人間だ」と認めるのは辛いことかもしれません。

この側面を直視することは、問題を根本から解決するために非常に重要です。

ここで言う「逃げ」とは、単に面倒な作業から逃げることだけを指しません。

「評価されることからの逃げ」

「失敗する可能性からの逃げ」

「自分の能力と向き合うことからの逃げ」

といった、もっと深い心理的なプレッシャーから逃避する行為を意味します。

例えば、新しい仕事への応募を先延ばしにするのは、「応募書類を作成するのが面倒」なのではない可能性があります。

「もし不採用だったら傷つく」という未来の痛みから逃げているのかもしれません。

この逃げ癖の厄介な点は、一時的に不快感を避けられても、問題が解決するわけではないことです。

むしろ、先延ばしにしている間も「やらなければならない」という罪悪感や不安が頭の片隅に残り続け、慢性的なストレスの原因となります。

さらに、逃げ続けることで成功体験を積む機会を失い、「どうせ自分にはできない」という自己効力感の低下を招いてしまう悪循環に陥ります。

もし、自分が「逃げ癖がある人間かもしれない」と感じたなら、まずは「自分は何から逃げているのだろう?」と、避けているものの正体を正直に見つめてみましょう。

その正体に気づくことこそが、逃げるのではなく、向き合うための第一歩となるのです。

ひどいストレスが先延ばしを加速させる

先延ばしはストレスの原因になるだけでなく、逆にストレスが先延ばし癖をさらに悪化させるという、厄介な悪循環の関係にあります。

心に余裕がない時ほど、やるべきことから目をそらしたくなる経験は、誰にでもあるのではないでしょうか。

このメカニズムには、脳の働きが深く関わっています。

強いストレスを感じると、脳の意思決定や理性を司る「前頭前野」の働きが低下します。

一方で、感情や本能的な反応を司る「扁桃体」が活発になります。

つまり、ストレス下では、冷静に長期的な計画を立てて行動する能力が鈍り、目先の安心感や快楽(=先延ばし)に飛びつきやすくなるのです。

例えば、仕事のプレッシャーで精神的に追い詰められている時ってよくありますよね。

そういったときには、難しい企画書を作成するよりも、SNSを見て一時的に気分を紛らわしてしまうことがあります。

それは、脳にとってはるかに「楽な選択」だからです。

これは意志の弱さというよりは、ストレスから心を守ろうとする脳の自然な反応なのです。

この悪循環を断ち切るためには、「なぜ先延ばしするんだ!」と自分を追い詰めるのは逆効果です。

それは、さらなるストレスを生み出すだけです。

むしろ、「自分は今、ストレスで疲れているんだな」と認識し、まずはストレスケアを優先することが重要になります。

十分な睡眠をとる、散歩をする、友人と話すなど、心身をリラックスさせる時間を持つことが大事です。

その結果、前頭前野の機能が回復し、結果的にやるべきことに向き合うエネルギーが湧いてくるのです。

私の先延ばし癖はもう治らない?

「いろいろ試したけど、結局何も変わらなかった」

「自分はもう、一生このままなのかもしれない」

長年、先延ばし癖に悩んできた方ほど、このように諦めの気持ちを抱いてしまうのは無理もありません。

しかし、結論から言えば、その心配は不要です。

先延ばし癖は、治らない「性格」ではなく、改善可能な「習慣」だからです。

重要なのは、先延ばしが「意志の弱さ」や「怠け心」といった、精神論の問題ではないと理解することです。

前述の通り、先延ばしは、完璧主義や失敗への恐れといった心理的な要因と、脳の仕組みが複雑に絡み合って起こる、一種の「行動パターン」に過ぎません。

そして、パターンである以上、正しいアプローチで新しいパターンを上書きしていくことは十分に可能なのです。

自転車の乗り方を一度覚えれば忘れないように、私たちの脳は習慣を作るのが得意です。

今は「先延ばし」という習慣が定着しているだけ。

これから解説する方法で、「すぐ始める」という新しい習慣を少しずつ身につけていけば良いのです。

「治らない」と絶望する必要は全くありません。

必要なのは、根性や気合ではなく、脳の仕組みを理解した上で、行動のハードルを少しだけ下げてあげる「技術」です。

次のセクションから、その具体的な技術を一つずつ見ていきましょう。

「先延ばし癖、治った!」を実感する改善策

- 脳の「作業興奮」を味方につける方法

- 鍵はベイビーステップで始めること

- 優先順位を決め「やらない」事も選ぶ

- 意志力に頼らない環境の作り方

- 楽観的な未来観が行動力を生む

- まとめ:「先延ばし癖が治った」と言える日のために

脳の「作業興奮」を味方につける方法

「やる気が出ないから、行動できない」と思っていませんか?

実は、脳科学的にはその逆です。

「行動するから、やる気が出る」のです。

この現象の鍵を握るのが、脳の「作業興奮」というメカニズムです。

作業興奮とは、心理学者エミール・クレペリンによって発見された現象です。

何か特定の作業を始めると、脳の側坐核(そくざかく)という部分が刺激され、やる気を司る神経伝達物質「ドーパミン」が分泌される仕組みを指します。

ドーパミンが分泌されることで、脳が興奮状態になり、集中力や意欲が高まって、その作業を続けるのが苦にならなくなるのです。

つまり、やる気スイッチは、行動の「前」にあるのではなく、「後」にあるのです。

面倒だと感じていた掃除も、いざ始めてみると夢中になって隅々まで磨いてしまった、という経験はありませんか。

それこそが、作業興奮が働いている証拠です。

この仕組みを味方につける方法は非常にシンプルです。

やる気や気分に関係なく、とにかく「最初の一歩」を踏み出してみること。

たとえ5分でも、1分でも構いません。

机に向かう、パソコンの電源を入れる、参考資料を開く。

どんなに小さな行動でも、それが脳のエンジンをかけるトリガーとなります。

この事実を知っているだけで、先延ばしへの向き合い方は劇的に変わるはずです。

鍵はベイビーステップで始めること

脳の「作業興奮」を効果的に引き出すための最も強力なテクニックが、「ベイビーステップ」です。

これは、大きな目標やタスクを、まるで赤ちゃんの一歩のように、信じられないほど小さなステップに分解して取り組む方法を指します。

先延ばしをしてしまう時、私たちの心の中では「やるべきことの壮大さ」に対する抵抗感が渦巻いています。

ベイビーステップの目的は、この抵抗感を限りなくゼロに近づけることです。

行動へのハードルを極限まで下げることで、脳に「これくらいなら、やってもいいか」と思わせ、とにかく最初の一歩を踏み出させるのです。

タスク分解の具体例

「大きなタスク」を「ベイビーステップ」に分解すると、どれほど行動しやすくなるか見てみましょう。

| 大きなタスク(先延ばししがち) | ベイビーステップ(今すぐできる一歩) |

|---|---|

| 部屋全体を掃除する | まず、机の上の不要なレシートを1枚捨てる |

| 資格試験の勉強をする | テキストを1ページだけ開いてみる |

| 企画書を完成させる | Wordを起動して、タイトルだけ入力する |

| ジョギングを始める | とりあえずランニングウェアに着替えてみる |

ポイントは、「バカバカしい」と感じるくらい簡単なステップにまで分解すること。

重要なのは、目標を達成することではなく、行動を「始める」という習慣を作ることです。

この小さな一歩が作業興奮のスイッチを入れ、気づけば次のステップ、そのまた次のステップへと自然に進んでいる自分を発見するでしょう。

大きな山頂を目指すのではなく、目の前の小さな一歩に集中する。

それが先延ばしを克服する最も確実な道筋です。

優先順位を決め「やらない」事も選ぶ

先延ばし癖を克服するためには、「何から始めるか」だけでなく、「何をやらないか」を決めることも同じくらい重要です。

私たちの時間とエネルギーは有限です。

すべてのタスクを完璧にこなそうとすると、本当に重要なことが後回しになり、結果的に何も進まないという事態に陥りがちです。

ここで有効なのが、タスクに優先順位をつけるという考え方です。

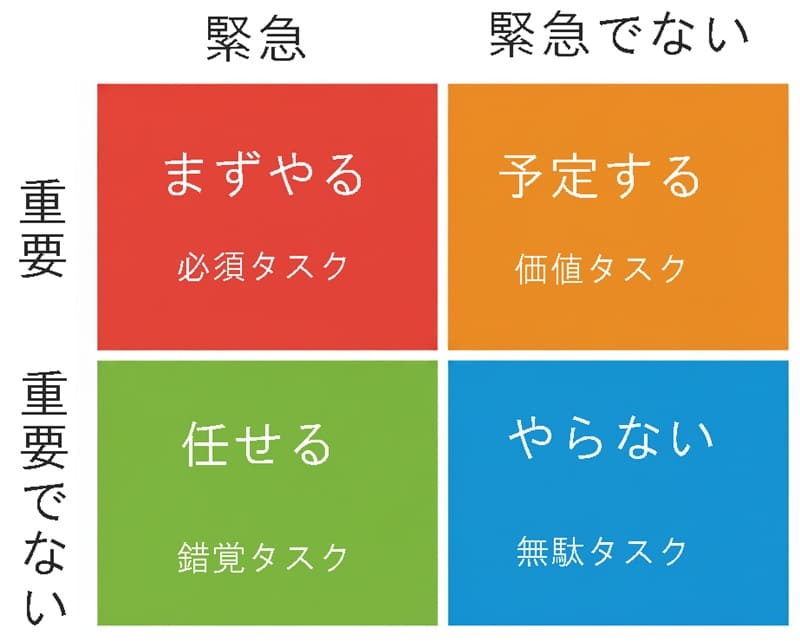

例えば、アイゼンハワー・マトリクスのように、「重要度」と「緊急度」の2つの軸でタスクを分類してみましょう。

- A:重要かつ緊急なこと(例:今日の夕方が締め切りのレポート)

- B:重要だが緊急でないこと(例:キャリアアップのためのスキル学習)

- C:重要でないが緊急なこと(例:一部の電話やメール対応)

- D:重要でも緊急でもないこと(例:なんとなく見るSNS)

多くの人は、目先のC(重要でないが緊急)に追われ、最も将来の自分にとって価値のあるB(重要だが緊急でない)を先延ばしにしてしまいます。

ここで勇気が必要なのが、D(重要でも緊急でもないこと)を「やらない」と意識的に決めることです。

さらに、C(重要でないが緊急)についても、本当に今やる必要があるのか、誰かに任せられないか、もっと簡略化できないかを検討します。

タスクを減らし、本当に価値のあるAとBに集中できる環境を作ること。

それこそが、効果的な優先順位付けの本質です。

「すべてをやろう」とする完璧主義を手放し、「やるべきこと」を選ぶ。

この意識的な選択が、あなたを先延ばしの無限ループから解放してくれるでしょう。

意志力に頼らない環境の作り方

「よし、やるぞ!」という気合や意志力は、残念ながら長続きしません。

疲れていたり、ストレスが溜まっていたりすると、いとも簡単に尽きてしまいます。

先延ばし癖を根本から改善するには、意志力に頼るのではなく、行動せざるを得ない「環境」をデザインするという発想が極めて重要です。

人間の行動は、個人の意思よりも周囲の環境に大きく影響されます。

お菓子の買い置きがなければ食べられないように、行動のきっかけ(トリガー)を物理的にコントロールするのです。

環境作りの具体例はこんな感じです。

- 誘惑を物理的に遠ざける

- やるべきことを目につく場所に置く

- 場所と行動をセットにする

- 他人を巻き込む

誘惑を物理的に遠ざける

人間の意志は、残念ながら環境からの誘惑に簡単に負けてしまいます。

そこで最も効果的なのが、そもそも誘惑が目に入らない、手に届かない状況を物理的に作ってしまうことです。

誘惑にアクセスするための手間を一つでも増やすことで、衝動的な行動を大幅に減らすことができます。

例えば、

勉強中はスマートフォンを別の部屋に置いておく

つい見てしまうテレビはコンセントを抜いておく

ゲーム機は箱にしまって押し入れに入れておく、

といった工夫が有効です。

すぐに手を伸ばせない状況を作るだけで、脳は「面倒くさい」と感じ、やるべき作業に意識を戻しやすくなります。

やるべきことを目につく場所に置く

誘惑を遠ざけるのとは逆に、実行したい習慣の道具は、常に目につく場所に置いておくのが効果的です。

これは、行動を始めるための心理的なハードルを極限まで下げるための工夫です。

目に入るたびに「やらなきゃ」と思い出すきっかけ(トリガー)にもなります。

具体的には、

枕元にランニングウェア一式を準備して寝る

常にテキストとノートを机の上に開いておく

といった方法です。

行動までのステップが一つでも減ることで、「よし、やるか」という気持ちになりやすくなります。

特定の場所と行動をセットにする

私たちの脳は、「特定の場所」と「特定の行動」を結びつけて記憶する性質があります。

この性質を利用し、「この場所では、この作業しかしない」というルールを作ることで、スムーズに行動へ移行できるようになります。

これは、行動を習慣化するための強力なトリガー(きっかけ)作りです。

例えば、「リビングのこの椅子に座ったら、仕事のことだけを考える」と決めたら、そこでは絶対にスマートフォンを触ったり休憩したりしないようにします。

また、「近所のカフェに行ったら、必ず読書をする」と決めておけば、カフェの椅子に座った瞬間に自然と読書モードに入りやすくなるでしょう。

他人を巻き込み、適度な強制力を利用する

一人で頑張るのが難しい場合は、他人を巻き込んで、良い意味での社会的プレッシャーを利用するのも非常に有効な手段です。

自分以外の誰かの目があることで、「やらざるを得ない」状況を作り出し、行動を後押しします。

一番簡単な方法は、「今週中に〇〇を終わらせる」と友人や家族に宣言することです。

一度口に出してしまうと、「やらなかったら格好悪い」という気持ちが働き、実行する確率が高まります。

また、仲間と一緒に作業する時間を設ける、進捗を報告し合うグループを作るといった方法も、一人で抱え込むよりもはるかに継続しやすくなります。

「頑張る」のではなく、「頑張らなくてもできてしまう」仕組みを作ること。

意志の力という不確実なものに頼るのをやめ、環境という強力な味方をつけることです。

そうすることで、あなたの行動は驚くほどスムーズに変わっていくはずです。

楽観的な未来観が行動力を生む

先延ばし癖の改善には、具体的なテクニックだけでなく、未来に対する「楽観的な見方」を持つことも、実は非常に大きな影響を与えます。

これは精神論ではなく、近年の研究によってもその関連性が示唆されています。

東京大学の研究によると、「今よりも未来のストレスは増えない(少なくとも減るだろう)」と考える未来楽観思考の人は、深刻な先延ばし癖が少ないことが発見されました。(参照:東京大学大学院総合文化研究科・教養学部)

これはなぜでしょうか。

先延ばしをする時、私たちの心の中では「今このタスクに取り組む苦痛」と「未来に得られるであろう成果」が天秤にかけられています。

未来に対して悲観的で、「どうせ頑張っても良いことなんてない」「やってもやらなくても、未来は暗い」と感じていると、天秤は当然「今の苦痛を避ける」方に傾きます。

行動する動機が生まれないのです。

一方で、「この課題を乗り越えれば、未来はきっと今より良くなる」「この努力は、将来の自分の助けになる」と信じることができれば、「今の苦痛 < 未来の喜び」となり、行動へのモチベーションが湧き上がります。

では、どうすれば楽観的になれるのでしょうか。

いきなり性格を変えるのは難しいですが、まずは「未来について考える時間」を作ることが有効です。

1年後、5年後にどんな自分になっていたいか、どんな生活を送っていたいかを具体的に想像してみる。

その理想の未来のために、「今できる小さな一歩」が持つ意味を再認識するのです。

未来に希望を持つこと、そしてその希望を持てるような情報に触れたり、サポートを受けたりするのが大事です。

そうすることが、先延ばしという現在の行動を変える力になるのです。

まとめ:「先延ばし癖が治った」と言える日のために

この記事を通じて、先延ばし癖が単なる「怠け」ではなく、脳の仕組みや心理的な要因に基づいた、誰にでも起こりうる「習慣」であることをご理解いただけたかと思います。

最も重要なのは、自分を責めるのをやめ、意志力に頼るのではなく、行動のハードルを下げる「仕組み」を作ることです。

完璧を目指すあまり動けなくなるのではなく、不完全でもいいから「まず一歩」を踏み出す。

その小さな行動が、脳の「作業興奮」のスイッチを入れ、あなたを次の一歩へと導いてくれます。

最後に、この記事の大切なポイントをまとめます。

- 先延ばしは性格ではなく改善可能な「習慣」

- 原因は完璧主義や失敗への恐れといった心理的なハードル

- 意志力で戦うのではなく行動のハードルを下げる発想に切り替える

- 脳は行動することでやる気が出る「作業興奮」の仕組みを持つ

- この仕組みを活かす鍵が「ベイビーステップ」である

- タスクを「バカバカしい」ほど簡単なレベルにまで分解する

- 目標は「完了」ではなくまず「始める」ことに置く

- 本当に重要なことを見極め「やらない」ことを決める勇気も必要

- 意志力に頼らず行動しやすい「環境」をデザインする

- 物理的に誘惑を遠ざけやるべきことを目につく場所に置く

- 未来への楽観的な見方が現在の行動力を生み出す

- 「この努力は未来の自分を助ける」と信じることが大切

- 自分を責めず小さな一歩を褒める習慣をつける