「あの人はゆっくり喋るから、頭の回転も遅いのかな…」

と感じた経験はありませんか。

職場やプライベートで、ゆっくり喋ったり、おっとり喋る人の印象は、時に落ち着きや誠実さと受け取られます。

また、早口な人との比較では、頭の回転が遅いのでは、と誤解されがちです。

特に仕事では、その話し方が原因でイライラされてしまう場面もあるかもしれません。

一方で、ゆっくり話す女の人が美人でモテると言われることもあります。

これは一体なぜなのでしょうか。

話すスピードと性格、そして頭の良さとの間には、実は単純ではない深い関係が隠されています。

頭の回転が速いから喋るのが早い、だから頭がいい、というのは本当なのでしょうか。

この記事では、ゆっくり喋る人と早口な人の頭の回転に関するよくある疑問を徹底解明します。

そのうえで、誰からも好かれる人の喋り方の特徴は何かを探り、明日から実践できるゆっくり喋るコツなど、幅広く解説していきます。

- 話す速さと頭の回転の本当の関係性

- ゆっくり話す人・早口な人の心理と性格

- 仕事や恋愛で活きるコミュニケーション術

- 明日から実践できる好印象な話し方のコツ

「ゆっくり喋る人 頭の回転」は遅いという誤解

- 早口な人の頭の回転は速く見える?

- 喋るのが早いと頭がいい?は本当か

- 専門家が解説!話す速さと脳の関係

- おっとり喋る人が与える穏やかな印象

- 話す速さに表れるその人の性格

- ゆっくり話す女が美人でモテる理由

- 仕事でイライラされる話し方の原因

早口な人の頭の回転は速く見える?

早口で話す人は、一般的に「頭の回転が速い」「機敏である」という印象を与えやすい傾向があります。

次から次へと言葉が出てくる様子は、思考が素早く活発に働いている証拠だと受け取られるためです。

実際に、頭の中で考えるスピードに口が追いつこうとして早口になるケースは少なくありません。

特に、自分の得意分野や好きなことについて話している時は、思考の奔流がそのまま言葉になって表れることがあります。

これは、情報処理能力の高さや知識量の豊富さを示唆しているとも考えられるでしょう。

ただし、早口であることが必ずしも思考の深さや正確さに直結するわけではない点には注意が必要です。

焦りや緊張、あるいは「相手に口を挟ませたくない」という心理から早口になっている可能性も否定できません。

結論として、早口は頭の回転が速そうに見える一因ではありますが、それだけで知性や能力を判断するのは早計だと言えます。

喋るのが早いと頭がいい?は本当か

「喋るのが早い=頭がいい」というイメージは広く浸透していますが、これは必ずしも真実ではありません。

むしろ、コミュニケーションの本質を考えると、この等式は誤解であると言えます。

本当の意味で「頭がいい」話し方とは、単に情報を素早く発信することではなく、相手が理解しやすいように内容を整理し、的確に伝える能力を指します。

どれだけ流暢に早く話しても、話の要点が不明瞭であったり、論理が飛躍していたりすれば、聞き手には何も伝わりません。

これでは、コミュニケーションが成立しているとは言えないでしょう。

逆に、ゆっくり話す人の中には、自分の思考をじっくりと整理し、最も的確な言葉を選んでから発言するタイプの人も多くいます。

このような話し方は、一見すると遅く感じられるかもしれませんが、内容は非常に整理されており、聞き手に深い理解と納得感を与えます。

つまり、話すスピードはあくまで表面的なスタイルの一つであり、それだけで知性を測ることはできないのです。

話すスピードだけで相手を判断するリスク

早口だから「せっかちで浅い人」、ゆっくりだから「反応が鈍い人」と決めつけてしまうと、相手の本質を見誤る可能性があります。

表面的な印象に惑わされず、話の内容や論理性に注目することが重要です。

専門家が解説!話す速さと脳の関係

話すという行為は、脳の複数の領域が連携して行われる非常に高度な活動です。

話すスピードと脳の働きには、興味深い関係性があります。

まず、言語を生み出す中心的な役割を担うのが、左脳にある「ブローカ野」と「ウェルニッケ野」です。

ウェルニッケ野で言葉の意味を理解し、伝えたい内容を組み立て、ブローカ野がそれを具体的な音声にするための運動プログラムを作成します。

この一連の処理速度が速い人は、思考を素早く言語化できるため、早口になる傾向があると考えられます。

一方で、ゆっくり話すことは、脳の「前頭前野」が活発に働いている証拠とも言えます。

前頭前野は、思考、判断、感情のコントロールといった高次の認知機能を司る部位です。

ゆっくり話す人は、言葉を発する前に「この表現で相手に伝わるか」「もっと適切な言葉はないか」といった思考を巡らせています。

これは、情報を吟味し、衝動を抑制する前頭前野の働きが優れていることの表れです。

つまり、早口は「言語処理の速さ」、ゆっくり話すことは「思考の慎重さや客観性」をそれぞれ反映している可能性がある、ということです。

また、緊張すると交感神経が優位になり、心拍数が上がって早口になるなど、自律神経の状態も話すスピードに影響を与えます。

リラックスして副交感神経が優位な状態では、自然と話し方も落ち着き、ゆっくりになるのです。

おっとり喋る人が与える穏やかな印象

おっとりとした、ゆっくりな話し方は、聞き手に非常にポジティブな印象を与えることがあります。

その最大の理由は、彼らが醸し出す「安心感」と「誠実さ」にあります。

言葉を一つひとつ丁寧に選びながら話す様子は、「この人はいい加減なことを言わない、信頼できる人だ」という感覚を相手に抱かせます。

急かさず、落ち着いたトーンで話す態度は、精神的な余裕の表れと受け取られ、聞き手はリラックスして話に集中できるのです。

ここで、ゆっくり話す人と早口な人が与える印象の違いを表にまとめてみましょう。

| ゆっくり話す人(おっとり) | 早口な人 | |

|---|---|---|

| ポジティブな印象 | 落ち着いている、誠実、信頼できる、包容力がある、思慮深い | 頭の回転が速い、聡明、エネルギッシュ、熱意がある |

| ネガティブな印象 | 反応が遅い、優柔不断、のんびりしすぎている | せっかち、自己中心的、威圧的、落ち着きがない |

このように、どちらの話し方にも長所と短所があります。

しかし、特に長期的な信頼関係が重要になる場面では、おっとりとした話し方が持つ「安心感」が大きな強みになると言えるでしょう。

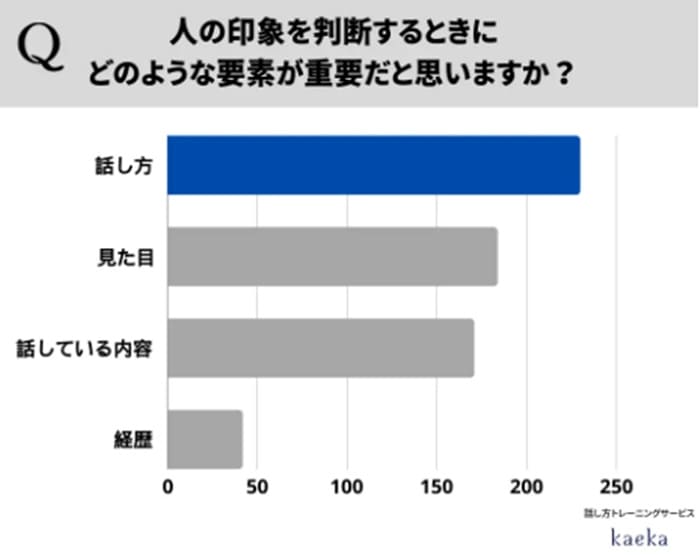

人を判断するときには、話し方がとても大切だというアンケート結果もあります。

話す速さに表れるその人の性格

話すスピードは、その人の内面、つまり性格を映し出す鏡のようなものです。

もちろん個人差はありますが、一定の傾向が見られます。

ゆっくり話す人の性格的傾向

ゆっくり話す人は、慎重で思慮深い性格であることが多いです。

物事を多角的に捉え、軽率な判断を避ける傾向があります。

感情の起伏が穏やかで、プレッシャーのかかる場面でも冷静さを失わない精神的な安定感も特徴です。

また、他人の意見に耳を傾ける聞き上手な側面も持ち合わせており、協調性が高いと言えます。

早口な人の性格的傾向

一方、早口な人は、思考が活発で好奇心旺盛なタイプが多いでしょう。

頭に浮かんだことをすぐに言葉にしたいという欲求が強く、行動的な性格です。

楽観的で社交的な反面、少しせっかちで、結論を急ぐ傾向も見られます。

相手の話を最後まで聞く前に、自分の意見を言ってしまうこともあるかもしれません。

これらの傾向は絶対的なものではありません。

意図的に話すスピードをコントロールしている人もいますし、状況によって話し方が変わる人もいます。

あくまで、相手を理解するための一つのヒントとして捉えるのが良いでしょう。

参考:こころの耳(厚労省)

ゆっくり話す女が美人でモテる理由

「ゆっくり話す女性は魅力的だ」と言われることがありますが、これにはいくつかの心理的な理由が隠されています。

単なる話し方の癖が、なぜ「美人」や「モテる」という印象に繋がるのでしょうか。

第一に、「品」と「余裕」が感じられる点が挙げられます。

せかせかとした早口は、どこか余裕のない印象を与えますが、ゆったりとした口調は優雅で落ち着いた大人の女性を演出します。

丁寧な言葉遣いと組み合わせることで、育ちの良さや知性が感じられ、それが内面からの美しさとして相手の目に映るのです。

第二に、聞き上手な印象を与え、安心感をもたらす効果があります。

自分の話を急かさずに最後までじっくりと聞いてもらえるという感覚は、相手に深い安心感を与えます。

「この人になら何でも話せる」と思わせる包容力が、恋愛において大きな魅力となるのです。

そして第三に、ミステリアスな雰囲気を醸し出す点です。

すぐに全てを話すのではなく、言葉を選びながら間を置くことで、相手は「何を考えているのだろう」と興味をそそられます。

この少し謎めいた部分が、「もっと知りたい」と思わせる引力になり、結果として「モテる」という現象に繋がっていくと考えられます。

仕事でイライラされる話し方の原因

ゆっくり話すことは多くのメリットを持つ一方で、ビジネスシーン、特にスピードが重視される環境では、相手をイライラさせてしまう原因にもなり得ます。

その最大の原因は、「結論がなかなか見えないこと」です。

忙しい相手は、まず要点や結論を求めています。

丁寧すぎる前置きや長すぎる背景説明は、「で、結局何が言いたいの?」というストレスを与えてしまいます。

特に報告・連絡・相談(報連相)の場面では、この傾向が顕著です。

また、会話のテンポが合わないこともストレスの原因になります。

相手が次々と質問を投げかけたいのに、返答に時間がかかると、会話のリズムが崩れてしまいます。

これが、「反応が遅い」「決断力がない」といったネガティブな評価に繋がってしまうのです。

ビジネスシーンでの対策

ゆっくり話すこと自体が悪いわけではありません。

相手や状況に応じて話し方を調整することが重要です。

例えば、「結論から申し上げますと…」と先に要点を伝えるPREP法を意識するのが効果的です。

また、相手が急いでいる様子なら「要点のみ3点、お伝えします」と宣言したりするだけで、相手の受け取り方は大きく変わります。

「ゆっくり喋る人 頭の回転」の本質と関係構築術

- 状況で変わる話すスピードの重要性

- 話し方が魅力的な有名人の共通点

- 相手の心を開くゆっくり喋るコツ

- 明日からできる話し方トレーニング法

- NLPに学ぶ相手に合わせる技術

- 結局、好かれる人の喋り方の特徴は?

- 話すより聞くことが大切な本当の理由

- 総括:「ゆっくり喋る人 頭の回転」の真実

状況で変わる話すスピードの重要性

これまで見てきたように、ゆっくり話すことにも早口にも、それぞれメリットとデメリットが存在します。

つまり、どちらか一方が絶対的に正しいというわけではなく、最も重要なのは「状況に応じた使い分け」ができることです。

例えば、以下のような場面を考えてみましょう。

- 謝罪や誠意を伝えたい場面

ここでは、ゆっくりと、言葉を選びながら話すことが不可欠です。早口での謝罪は、反省していない、言い訳がましいといった印象を与えかねません。 - プレゼンテーションや商談

基本は聞き取りやすいようにゆっくり話しますが、熱意や自信をアピールしたい部分は、少しスピードを上げて力強く話すと効果的です。緩急をつけることで、聞き手の注意を引きつけ、話に引き込むことができます。 - 緊急事態の報告

一刻を争う状況では、ゆっくり話していては間に合いません。要点を簡潔に、かつ迅速に伝えるスピードが求められます。 - 雑談やプライベートな会話

相手の話すスピードに合わせることが基本です。相手が楽しそうに早口で話しているのに、こちらがゆっくり話していては、会話の温度差が生まれてしまいます。

このように、その場の目的や相手の状況を瞬時に判断し、自分の話すスピードを最適化できる能力こそが、真のコミュニケーション能力の高さを示していると言えるでしょう。

話し方が魅力的な有名人の共通点

テレビや講演などで活躍する、話がうまいと言われる有名人には、話すスピードを巧みにコントロールしているという共通点があります。

例えば、ジャーナリストの池上彰さんは、難しいニュースを解説する際に、非常にゆっくりとした、聞き取りやすい話し方をされます。

専門用語を避け、一文を短く区切り、重要な箇所の前には必ず「間」を置くことで、視聴者の理解を最大限に引き出しています。

これは、相手に伝えることを最優先した、計算された「ゆっくりな話し方」の好例です。

一方、タレントのタモリさんは、リラックスした雰囲気でゆっくりと話しますが、その会話には独特の間とユーモアがあります。

相手の話をじっくり聞き、短い言葉で的確な相槌や質問を投げかけることで、相手の魅力を引き出します。

これもまた、場を支配する高度なコミュニケーション術です。

彼らに共通するのは、決して自分のペースだけで話しているのではない、という点です。

聞き手の理解度やその場の空気を常に意識し、最適なスピードと間を選択しているのです。

これが、彼らの話が多くの人を惹きつける理由の一つと言えるでしょう。

相手の心を開くゆっくり喋るコツ

単に話すペースを落とすだけでは、かえって間延びした退屈な印象を与えてしまうこともあります。

相手に信頼感を与え、心を開いてもらうためには、効果的な「ゆっくり喋るコツ」を意識することが大切です。

1. 「間」を戦略的に使う

最も重要なのが「間」の活用です。

伝えたいキーワードや結論を言う直前に、一瞬(1~2秒)黙ることで、聞き手の注意をグッと引きつけることができます。

この「間」は、相手が話の内容を頭の中で整理するための時間にもなり、理解を助ける効果があります。

2. 一文を短くする

だらだらと長い文章を話すのではなく、「。 (マル)」を意識して、一文を短く簡潔にすることを心がけましょう。

特に「~ですが、~なので、~」と接続助詞で文章を繋げすぎないことがポイントです。

短い文章をテンポよく繋げることで、ゆっくりしたペースでも内容は明快に伝わります。

3. 結論から話す(PREP法)

ビジネスシーンで特に有効なのが、PREP法です。

- Point:結論

- Reason:理由

- Example:具体例

- Point:結論

この順番で話していくことで、聞き手は話のゴールを理解した上で、安心して続きを聞くことができます。

明日からできる話し方トレーニング法

話すスピードを自在にコントロールできるようになるためには、日々のトレーニングが効果的です。

ここでは、自宅で簡単にできる方法をいくつかご紹介します。

1. スマートフォンでの録音

まずは自分の話し方を客観的に知ることから始めましょう。

普段の会話や、新聞記事などを音読している声を録音して聞いてみます。

「思ったより早口だ」「語尾が不明瞭だ」など、多くの発見があるはずです。

自分の癖を認識することが、改善の第一歩です。

2. 腹式呼吸を意識する

落ち着いた声を出すためには、腹式呼吸が基本です。

話す前に一度、鼻から息を深く吸い込み、お腹を膨らませます。

そして、お腹をへこませながら、ゆっくりと息を吐き出すと同時に声を出します。

これにより、声が安定し、一息で話せる量が増えるため、焦らず話せるようになります。

3. ニュースキャスターの真似をする

NHKのニュースキャスターは、1分間におよそ300文字という、非常に聞き取りやすいスピードで話していると言われています。

ニュースの音声を真似して、同じスピード、同じ間で話す練習を繰り返すことで、理想的な話すペースが自然と身についていきます。

最初は難しくても、毎日5分でも続けることが大切です。

意識が変われば、話し方は必ず変わります。

NLPに学ぶ相手に合わせる技術

相手との信頼関係(ラポール)を築く上で非常に有効な心理学のテクニックに、NLP(神経言語プログラミング)があります。

その中でも特に有名なのが「ペーシング」と「ミラーリング」です。

ペーシングとは、相手の話し方や状態にペースを合わせる技術です。

具体的には、以下のような要素を相手に合わせます。

- 話すスピード

- 声のトーンや大きさ

- 呼吸のリズム

- 使っている言葉(専門用語、口癖など)

相手がゆっくり話す人であればこちらもゆっくり、早口であれば少し早めに話す。

このようにペースを合わせることで、相手は無意識のうちに「この人は自分と似ている」「自分を理解してくれている」と感じ、安心感や親近感を抱きやすくなります。

ミラーリングは、相手の仕草や姿勢などを鏡のように真似る技術です。

相手がコーヒーを飲んだらこちらも飲む、相手が腕を組んだらこちらも組む、といった具合です。

これもペーシング同様、相手との一体感を生み出し、信頼関係を築くのに役立ちます。

ペーシング・ミラーリングの注意点

これらの技術は、あまりに露骨に行うと、相手に「真似されている」と不快感を与えてしまいます。

あくまで自然に、さりげなく行うことが成功の鍵です。

結局、好かれる人の喋り方の特徴は?

話すスピードに関わらず、多くの人から好かれる、コミュニケーションが上手な人には、どのような特徴があるのでしょうか。

その本質は、話す技術そのものよりも、むしろ「相手への配慮」にあります。

好かれる人は、自分がどう話すかよりも、「相手がどう受け取るか」を常に考えています。

相手の知識レベルに合わせて言葉を選び、相手の表情や反応を見ながら話すスピードや内容を調整します。

相手が退屈そうにしていれば話題を変え、相手が何か言いたそうにしていれば、話を遮らずに耳を傾けます。

彼らは、会話を「自分の意見を発表する場」ではなく、「相手と意思疎通を図る共同作業」だと考えています。

だからこそ、一方的に話すのではなく、質問を投げかけたり、相手の話に共感を示したりして、会話のキャッチボールを大切にするのです。

つまり、好かれる人の喋り方の最大の特徴は、テクニック以前の「相手を尊重する姿勢」そのものにあると言えるでしょう。

話すより聞くことが大切な本当の理由

コミュニケーションにおいて、私たちはつい「うまく話すこと」に意識を向けがちですが、実はそれ以上に「うまく聞くこと」の方が重要です。

その理由は、人は誰しも「自分のことを理解してほしい」「自分の話を聞いてほしい」という承認欲求を持っているからです。

自分の話を真剣に、興味を持って聞いてくれる人に対して、私たちは自然と心を開き、好意や信頼感を抱きます。

これが、人間関係の基本です。

また、相手の話を深く聞くことで、多くの重要な情報を得ることができます。

相手が本当に求めているものは何か、何に困っているのか、どのような価値観を持っているのか。

これらを正確に理解して初めて、相手の心に響く言葉を投げかけることができるのです。

「聞く」ことは、最強の情報収集

相手の話を遮って自分の意見を話すのは、相手から情報を得る絶好の機会を自ら放棄しているのと同じです。

優れたコミュニケーターは、自分が話す時間よりも、相手に話させる時間の方を長く取る傾向があります。

まずは聞くことに徹し、相手を深く理解することから、全ての良好なコミュニケーションは始まるのです。

総括:「ゆっくり喋る人 頭の回転」の真実

この記事では、ゆっくり話す人と頭の回転の関係性について、多角的に掘り下げてきました。

最後に、本記事の重要なポイントをまとめます。

- 話すスピードと頭の回転の速さは必ずしも一致しない

- ゆっくり話すことは思慮深さや誠実さの表れでもある

- 早口は頭の回転が速そうに見えるが焦りや緊張が原因の場合もある

- 真に頭がいい話し方とは相手の理解度に合わせられること

- ゆっくり話す女性は品や余裕が感じられ魅力的に映りやすい

- ビジネスでは結論から話すなど状況に応じた工夫が不可欠

- 話し方が魅力的な有名人はスピードの緩急がうまい

- 相手に信頼感を与えるには「間」や「短い文」を意識する

- 自分の話し方を客観的に知るには録音が効果的

- 理想のペースを身につけるにはニュースキャスターの真似が有効

- NLPのペーシングは相手の話す速さに合わせる技術

- 相手との信頼関係を築くには話すことより聞くことが重要

- 好かれる話し方の本質はテクニックより相手への配慮

- 状況や相手に応じて話すスピードを使い分ける能力が最も大切

- 表面的な話し方だけで相手の知性や能力を判断すべきではない