「上司と合わないのは、自分が悪いから?」

「上司に嫌われてる?」

「もう、限界かも」

そう思い込んで、ストレスを一人で抱え込んでいませんか?

まず結論からお伝えすると、そのように自分を責める必要は全くありません。

なぜなら、上司との人間関係の悩みは、あなた一人の責任ではないからです。

実際、多くのビジネスパーソンが「上司との相性」に苦しんでおり、その原因は、感情的な叱責や理不尽な指示など、上司側のマネジメントに問題があるケースも少なくありません。

価値観や仕事の進め方が違うのは当然のことであり、どちらか一方が「悪い」と決めつけられる問題ではないのです。

この記事では、「自分が悪い」という思い込みを手放し、冷静に原因を分析する方法から、ストレスを軽減する具体的な対処法、そして心を守るためにどうしたらいいのかを詳しく解説します。

もう一人で悩まず、状況を好転させるための第一歩を踏み出しましょう。

- 「自分が悪い」と思い込んでしまう原因と心理

- 合わない上司のタイプ別特徴と具体的な対処法

- ストレスを軽減し自分を守るための思考転換術

- 限界を感じた時の退職や転職という選択肢

上司と合わないのは自分が悪いと感じる原因

- 上司ガチャでハズレ上司の特徴とは

- 部下が辞めていく上司の特徴は?

- これって上司に嫌われているサインは?

- 上司と合わないストレスは当然のこと

- 40代で上司と合わないのは限界のサイン?

- 合わない上司はスピリチュアルな意味も

上司ガチャでハズレ上司の特徴とは

「上司ガチャにハズレたかも…」と感じる時、その上司にはいくつかの共通した特徴が見られることがあります。

人間同士の相性はもちろんあります。

ですが、部下のモチベーションを著しく下げ、チームの生産性を阻害するような上司がいるのも事実です。

具体的に、どのような上司にどのような問題があるのか、以下の表にまとめました。

もし、あなたの上司に当てはまる項目が多いなら、問題の原因はあなた個人にあるのではなく、上司のマネジメントスタイルにある可能性が高いでしょう。

| 特徴のタイプ | 具体的な行動例 |

|---|---|

| 感情的・気分屋 | 自分の機嫌で態度が豹変する。些細なことで怒鳴る。 |

| 指示が不明確 | 指示が曖昧、矛盾している、頻繁に変わる。 |

| 責任転嫁 | 自分のミスを部下のせいにする。問題が起きても責任を取らない。 |

| マイクロマネジメント | 仕事の進め方を細かく監視し、過剰に口出しをする。 |

| 価値観の押し付け | 「昔はこうだった」と自分のやり方を強要し、新しい意見を聞かない。 |

| えこひいき | お気に入りの部下だけを優遇し、評価が不公平。 |

これらの特徴を持つ上司の下で働くことは、多大な精神的ストレスを伴います。

まずは「合わないのは自分のせいだけではない」と認識することが、状況を客観的に捉えるための第一歩です。

部下が辞めていく上司の特徴は?

もしあなたの部署で人の入れ替わりが激しいなら、その原因は上司にあるのかもしれません。

部下が次々と辞めていく「クラッシャー上司」や「組織のボトルネック」とされる上司には、明確な特徴が存在します。

それは、部下の成長やキャリアを軽視し、自己の保身や都合を最優先する姿勢です。

このような上司の下では、部下は「自分は大切にされていない」「このままでは成長できない」と感じ、働く意欲を失ってしまいます。

具体的には、以下のような行動が挙げられます。

- 成果を横取りし、失敗は部下のせいにする

部下の手柄を自分のものとして報告し、問題が起きた際は「部下が勝手にやった」と責任をなすりつけます。 - 人格を否定するような叱責をする

仕事のミスに対してではなく、「だからお前はダメなんだ」といったように、相手の人格そのものを攻撃します。 - 過剰な業務量を押し付け、フォローしない

部下のキャパシティを無視して仕事を丸投げし、相談しても「自分で考えろ」と突き放します。 - 成長の機会を与えない

部下のキャリアプランに無関心で、新しい挑戦をさせず、雑用ばかりを押し付けます。

このような環境では、優秀な人材ほど早く見切りをつけて去っていきます。

もしあなたの上司にこれらの特徴が当てはまるなら、長期的に見てあなたのキャリアにとって大きなリスクとなる可能性があります。

これって上司に嫌われているサインは?

「もしかして、上司に嫌われている…?」

その疑念は、仕事のパフォーマンスや精神状態に大きな影響を与えます。

単なる思い過ごしであれば良いのですが、実際に上司が特定の部下に対してネガティブな態度を示すこともあります。

ここでは、上司に嫌われている可能性を示すいくつかのサインを紹介します。

ただし、これらはあくまで傾向であり、上司の性格や状況によっても変わるため、冷静に判断することが重要です。

上司に嫌われているかもしれないサイン

- コミュニケーションを避けられる

挨拶をしても無視される、目線を合わせない、他の人とは話すのに自分とは業務連絡以外話さない。 - 理不尽な叱責や過小評価

他の人なら見逃されるような小さなミスを執拗に責める。成果を上げても正当に評価してくれない。 - 重要な情報から意図的に外される

会議やプロジェクトのメンバーから外されたり、必要な情報が自分だけ共有されなかったりする。 - プライベートな質問に答えない

他の部下とは雑談をするのに、自分の個人的な質問には一切答えない。 - 仕事を与えられない、または過剰に与えられる

あからさまに仕事を取り上げられたり、逆に到底終わらないような量の仕事を押し付けられたりする。

これらのサインが複数、かつ継続的に見られる場合は、残念ながらネガティブな感情を持たれている可能性があります。

しかし、そこで「自分が悪い」と結論づける前に、次のステップで原因を冷静に分析することが大切です。

上司と合わないストレスは当然のこと

上司との関係に悩み、「自分がダメだからだ」「うまくやれない自分が悪い」と自分を責めてしまう人は少なくありません。

しかし、そのように考える必要は全くありません。

そもそも、職場で上司と合わないと感じ、ストレスを抱えることは非常に一般的なことです。

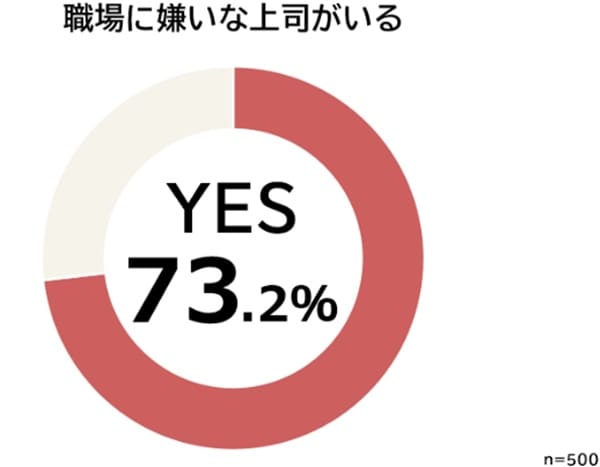

ある調査では、職場に苦手な上司がいると答えた人は全体の7割を超えるというデータもあります。

これは、もはや「よくあること」どころか、「ない方が珍しい」レベルと言えるかもしれません。(参照:PRTIMES「嫌いな上司の特徴ランキング」)

考えてみれば当然のことです。

育ってきた環境も、価値観も、仕事へのスタンスも全く違う人間が、仕事という目的のためだけに集まっているのが会社です。

その中で、たまたま上司という立場になった人と、性格的に合わないと感じるのは自然な感情なのです。

大切なのは、「合わない」という感情を否定しないことです。

「合わないものは合わない」と事実として受け入れた上で、

と、具体的な対策に意識を向けることが、心をすり減らさないための重要な考え方になります。

40代で上司と合わないのは限界のサイン?

20代や30代の頃は「これも経験だ」と我慢できた上司との関係も、40代になると状況は少し異なってきます。

40代は、キャリアの中盤に差し掛かり、仕事における責任や家庭での役割も大きくなります。

そんな時に、上司との不和によるストレスは、キャリア全体を停滞させる深刻な問題になりかねません。

40代にとって、上司と合わない状況を放置するリスクは以下の通りです。

- キャリアの停滞:正当な評価を受けられず、昇進や重要なプロジェクトから遠ざけられる可能性があります。貴重なキャリアの時間を無駄にしてしまうかもしれません。

- 心身への影響:長期間のストレスは、メンタルヘルス不調や体調不良に直結します。回復に時間がかかり、仕事どころではなくなる恐れもあります。

- スキルの陳腐化:上司との関係に悩み、仕事へのモチベーションが低下することで、新しいスキルの習得や自己研鑽への意欲が失われてしまう危険性があります。

もちろん、すぐに「限界だ」と判断する必要はありません。

しかし、「いつか状況は変わるはず」とひたすら我慢を続けるのは、40代にとって得策とは言えません。

異動や転職も含め、これまで培ってきた経験を活かせる、より良い環境を主体的に模索し始めるべき「サイン」と捉えることも重要です。

合わない上司はスピリチュアルな意味も

科学的な根拠はありませんが、どうしても解決が難しい人間関係に直面した時、少し視点を変えることも大切です。

それは、スピリチュアルな意味を探ることで、それによって心が軽くなることがあります。

「合わない上司」という存在も、あなたの人生における何らかの「学び」や「サイン」であると捉える考え方です。

例えば、以下のように解釈することができます。

- 反面教師としての役割

その上司の言動を見て、「自分は決してこうはなるまい」と学ぶ機会を与えられているのかもしれません。理想のリーダーシップ像を考えるきっかけになります。 - コミュニケーション能力を磨く試練

一筋縄ではいかない相手とどう向き合うか、どうすれば自分の意図を伝えられるかを試行錯誤する中で、あなたの対人スキルが格段に向上する可能性があります。 - 自分の本心に気づかせる存在

上司との衝突を通じて、「自分は本当は何を大切にしたいのか」「どんな環境で働きたいのか」という、自分自身の本質的な価値観に気づかされることがあります。 - ステージが変わる前兆

現在の職場や環境が、もはやあなたの魂の成長に合わなくなっているというサインかもしれません。新しいステージへ進むことを促すために、現れた存在とも考えられます。

もちろん、これはあくまで一つの捉え方です。

ハラスメントなど、明らかに問題のある行動を我慢するための言い訳にしてはいけません。

しかし、どうにもならないストレスを少しでもポジティブな力に変えるための「お守り」として、こんな考え方を持ってみるのも良いのではないでしょうか。

上司と合わないのは自分が悪い?を乗り越える

- どうしたらいい?原因を切り分ける方法

- 伝え方を変えるコミュニケーション術

- まずは物理的・心理的に距離を置く

- 一人で抱えずに社内外へ相談する

- 上司と合わないは立ぴっぱな退職理由になる

- 次のステップへ!転職活動の始め方

- まとめ:「上司と合わない 自分が悪い」は嘘

どうしたらいい?原因を切り分ける方法

「上司と合わない」という漠然とした悩みを解決するためには、まず感情と事実を分け、原因を客観的に分析することが不可欠です。

「自分が悪い」と思い込む前に、以下のステップで冷静に状況を整理してみましょう。

ステップ1:事実を書き出す

まずは、「いつ、どこで、誰が、何をした(言った)」という事実だけを具体的に書き出します。

「ムカついた」「ひどい」といった感情は一旦横に置いて、起こった出来事だけをリストアップしてください。

ステップ2:ストレスの要因を特定する

書き出した事実の中から、特に自分が強いストレスを感じたものは何かを特定します。

上記の例であれば、「皆の前で言われたこと(羞恥心)」なのか、「具体的なフィードバックがなかったこと(不誠実さ)」なのか、自分の心が何に反応したのかを深掘りします。

ステップ3:原因を切り分ける

特定したストレス要因が、どこに起因するのかを考えます。

上司側に原因があるケース

パワハラ、人格否定、不公平な評価など、客観的に見て上司の言動に問題がある場合。

自分側に原因がある(かもしれない)ケース

指示の理解不足、報告の遅れなど、自分にも改善の余地がある場合。または、単なる苦手意識や思い込み。

相性の問題であるケース

どちらが悪いという訳ではなく、仕事の進め方や価値観が根本的に異なる場合。

このように原因を切り分けることで、次に取るべき行動が明確になります。

上司に問題があるなら距離を置く、自分に改善点があるなら行動を変える、相性の問題なら割り切る、といった具体的な対策が見えてくるはずです。

伝え方を変えるコミュニケーション術

原因を分析した結果、自分の伝え方や接し方にも改善の余地があると感じた場合、コミュニケーションの技術を試してみる価値はあります。

相手を変えることは難しいですが、自分のアプローチを変えることで、関係性が改善する可能性は十分にあります。

特に有効なのが、「アサーティブコミュニケーション」と呼ばれる、相手を尊重しつつ自分の意見を誠実に伝える方法です。

その中でもすぐに実践できる2つのテクニックを紹介します。

1. I(アイ)メッセージで伝える

「あなた(You)は〇〇だ」と相手を主語にして話すと、非難されているように聞こえがちです。

それを「私(I)は〇〇と感じる」と、自分を主語にして伝えるだけで、相手は話を受け入れやすくなります。

Youメッセージ(NG例)

「どうしていつも指示が曖昧なんですか?」

Iメッセージ(OK例)

「指示が曖昧だと、私はどう動けば良いか分からず困ってしまいます。」

2. DESC(デスク)法で話す

特に何かを依頼したり、問題を指摘したりする際に有効な、話を組み立てるフレームワークです。

- Describe(描写する)

客観的な事実だけを伝える。「〇〇の件ですが、まだご承認いただけていない状況です。」 - Explain/Express(説明・表現する)

その状況による自分の気持ちや影響を伝える。「このままだと納期に間に合わず、私としては非常に焦っております。」 - Specify(提案する)

具体的な解決策や要望を提案する。「大変恐縮ですが、本日中にご確認いただくことは可能でしょうか。」 - Choose(選択する)

相手の反応に応じて、代替案を提示する。「もし本日が難しいようでしたら、いつ頃になりそうか教えていただけますか。」

これらのテクニックは、一朝一夕で身につくものではありません。

意識して使うことで、不要な感情的対立を避け、建設的な対話ができるようになりますよ。

まずは物理的・心理的に距離を置く

関係改善のための努力も大切ですが、ストレスが限界に達する前に、まずは自分を守るための応急処置が必要です。

それが、上司と「物理的」「心理的」に距離を置くことです。

これは逃げではなく、冷静さを取り戻し、自分の心を健やかに保つための戦略的な対処法です。

物理的に距離を置く方法

- 座席を離す:可能であれば、視界に入りにくい席に移動する。

- 在宅勤務を活用する:リモートワークが可能な職場であれば、出社日を調整し、顔を合わせる機会を減らす。

- コミュニケーションをツールに限定する:報告や相談は、極力メールやチャットで行い、直接の会話を最小限にする。

心理的に距離を置く方法

- 課題の分離を意識する:「上司の機嫌が悪いのは、上司の問題であって、私の問題ではない」と心の中で線引きをします。

- 仕事上の役割と割り切る:「上司」という役割の人と、「部下」という役割の自分が仕事をしているだけ、と割り切ります。プライベートで付き合う必要はないと考えることで、気持ちが楽になります。

- 仕事以外の楽しみを持つ:趣味や友人との時間など、仕事以外の世界に没頭することで、上司の存在が自分の人生の全てではないと認識できます。

常に上司のことで頭がいっぱいになっている状態から抜け出すことが、まず最初の目標です。

距離を置くことで生まれた心の余裕が、次の建設的なアクションに繋がります。

一人で抱えずに社内外へ相談する

上司との問題を、たった一人で抱え込むのは非常に危険です。

客観的な視点を失い、「自分が悪い」という思考のループに陥りやすくなるだけでなく、精神的な負担も増大します。

状況を打開するためには、信頼できる第三者に相談し、味方を作ることが極めて重要です。

相談先は、社内と社外の両方で考えてみましょう。

| 相談先 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 【社内】信頼できる同僚・先輩 | ・同じ状況を理解してもらいやすい ・共感を得ることで精神的に楽になる ・具体的な対処法を知っている可能性がある | ・話が上司の耳に入るリスクがある ・相手を選ぶ必要がある |

| 【社内】さらに上の上司や人事部 | ・公的な立場で動いてくれる ・部署異動など具体的な解決策に繋がる可能性がある | ・相談内容が記録に残る ・動いてくれない場合もある |

| 【社外】家族や友人 | ・利害関係なく話を聞いてくれる ・精神的な支えになる | ・会社の内部事情が分からず、的確なアドバイスは得にくい |

| 【社外】公的な相談窓口、キャリアカウンセラー | ・専門的な視点から客観的なアドバイスがもらえる ・法的な問題(ハラスメント等)にも対応できる | ・相談に費用がかかる場合がある |

誰かに話すだけでも、頭の中が整理され、気持ちが軽くなるものです。

「相談する=告げ口」などと考える必要はありません。

あなたの心身の健康を守るための、正当な権利です。

上司と合わないは退職理由になる?

さまざまな対処法を試しても状況が改善せず、心身に不調をきたすほどであれば、「退職」や「転職」は決して逃げではなく、自分を守るための前向きで賢明な選択肢です。

「上司と合わない」という理由は、退職理由として決して珍しいものではありません。

むしろ、転職理由の本音の上位には、常に「人間関係」が入っています。

ただし、転職活動の面接などで退職理由を伝える際には、少し工夫が必要です。

正直に、このように伝えると、「協調性がないのでは?」「また同じ理由で辞めるのでは?」とネガティブな印象を与えかねません。

退職理由のポジティブな言い換え例

不満を述べるのではなく、次の職場で実現したいことや、自分のキャリアプランに繋げて話すことで、採用担当者も納得しやすくなります。

「上司と合わない」という経験を、より良い職場を見つけるための貴重な教訓として活かしましょう。

次のステップへ!転職活動の始め方

「転職」という選択肢が現実味を帯びてきたら、感情的に辞表を出す前に、計画的に準備を始めることが成功の鍵です。

在職中に情報収集や準備を進めることで、経済的な不安を最小限に抑え、焦らずに自分に合った転職先を見つけることができます。

まずは、以下の3つのステップから始めてみましょう。

ステップ1:自己分析とキャリアの棚卸し

これまでのキャリアを振り返り、自分がどんな仕事をしてきて、どんなスキルや経験を培ってきたのかを書き出します。

同時に、「上司と合わない」という経験を通じて、自分が働く上で何を大切にしたいのか(価値観)を明確にしましょう。

これが次の職場選びの重要な軸になります。

ステップ2:情報収集を始める

転職サイトや転職エージェントに登録し、どのような求人があるのかをリサーチします。

すぐに本格的な活動を始めなくても、市場の動向を知るだけでも有益です。

特に転職エージェントは、非公開求人の紹介や、職場の雰囲気といった内部情報を提供してくれるため、積極的に活用することをおすすめします。

ステップ3:職務経歴書の準備

自己分析で棚卸しした内容をもとに、職務経歴書を作成します。

これまでの実績を具体的に記述し、自分の強みをアピールできるように準備しておきましょう。

すぐに完璧なものを作る必要はありません。

まずはドラフトを作成し、エージェントなどに相談しながらブラッシュアップしていくと良いでしょう。

準備を始めることで、「いざとなれば辞められる」という精神的な余裕が生まれます。

この余裕が、現在の上司との関係にも良い影響を与えることもありますよ。

まとめ:上司と合わないのは自分が悪いせい!は嘘

この記事では、「上司と合わないのは自分が悪い」と感じてしまう原因から、具体的な対処法、そして最終的な選択肢までを解説しました。

最後に、重要なポイントを振り返ります。

- 上司と合わないと感じるのは特別なことではなく多くの人が経験している

- 原因は自分だけでなく上司側や単なる相性の場合も多い

- 部下が辞めていく上司には部下の成長を軽視するなどの共通点がある

- 「自分が悪い」と結論づける前にまずは事実と感情を切り分けて分析する

- ハズレ上司の特徴に当てはまるならあなたに問題があるわけではない

- 40代などキャリアの中盤では我慢し続けることのリスクが高まる

- 合わない上司の存在は自分の価値観を知るスピリチュアルな機会とも捉えられる

- 伝え方をIメッセージに変えるなどコミュニケーションの工夫で関係が変わることも

- まずは物理的・心理的に距離を置き自分の心を守る応急処置が最優先

- 一人で抱え込まず信頼できる社内外の第三者に相談することが重要

- どうしても辛い場合「上司との不和」は正当な退職理由になる

- 退職理由を伝える際はネガティブな不満ではなくポジティブな動機に変換する

- 在職中に転職活動の準備を始めることで精神的・経済的な余裕が生まれる

- 自分を責める必要は全くなくあなたはより良い環境で働く権利がある