「高齢の親との同居・・・」

「いっしょに住んだほうが良いのか?」

「一人暮らしさせとくのは・・・」

高齢の親との同居を考えてる方は、あなた以外にも、たくさんいらっしゃいます。

親を思う気持ちとか、同居の理由はいろいろですが、「本当にうまくいくのだろうか」という不安は、誰しも同じです。

世間ではストレスが溜まるとか、仲が悪くなるとか言われますが、実際のところはどうなのか、とても心配ですよね。

この記事では、同居したほうが良いか考えるために、様々な役立つ判断材料を提供します。

現在、親と同居している割合とか、生活費などの金銭問題、そしてリアルなメリット・デメリット、同居解消まで、あなたが決断する前に知っておくべき詳細を全て網羅しています。

また、独身の方が同居する場合や、高齢の母親にイライラする理由、うんざりして疲れる日々にならないか、親との上手な付き合い方、ストレス解消法などをくわしく見ていきます。

最後まで読んでもらえれば、これからさき、どのように考えて、誰と相談して決断していけば良いのか、おわかりになるはずです。

- 親との同居を考え始めるべき具体的なタイミング

- 後悔しないために事前に話し合うべきお金やルールのこと

- 同居のリアルなメリット・デメリットとストレスの原因

- 「同居」以外の選択肢である「近居」や外部サービスの情報

わたしも、単身赴任のような形で、同居しながら両親を介護しています。

同居する前は、色々調べて、どうすれば一番いいのかを考えましたが、いざ、同居してみるといろいろな問題が起きて、かなり簡単に考えていたことを実感しました。

この問題は、一人ひとり、家庭によって違いますので、正解はないです。教科書もないです。

いろいろなことを調べながら、おたがいにとって何が一番快適なのかを、模索しながら暮らしていってください。

高齢の親と同居する前に知るべきストレスの原因

- 同居を検討すべきタイミングとは?

- 同居を検討すべき相手は?

- 高齢の親と同居している割合は?

- 同居のメリット・デメリットを徹底比較

- 生活費など事前に家族で話し合うべきこと

- 独身者が親と同居する場合の注意点

- 親子間のすれ違いと考え方の違い

- 実親との同居はなぜ、うまくいかないのか?

- うまくいくための具体的な対処法

同居を検討すべきタイミングとは?

親との同居を考え始めるきっかけは様々です。

感情的に流されるのではなく、客観的なサインを見極めてタイミングを判断することが、後悔しないための第一歩です。

一般的に、以下のような状況が同居を具体的に考え始めるサインとされています。

- 親の身体的な変化が見られた時

- 認知機能への不安を感じた時

- 親が配偶者を亡くした時

- 子どものライフステージが変化した時

親の身体的な変化が見られた時

同居を考える最も分かりやすいきっかけは、親の身体能力の低下が、具体的な行動として見えた時です。

- 最近、よく転ぶようになった

- 階段の上り下りを避けがち

- 手すりに強く依存するようになった

- 椅子やソファから立ち上がる際に時間がかかる

- 移動に手で支えが必要

- 買い物袋などを持つのが辛そう

- 瓶の蓋が開けられなくなる

- 包丁の使い方がおぼつかなくなる

こんな感じが見受けられる時は、加齢による筋力や平衡感覚の衰えが、無視できなくなってきているサインです。

具体例

わたしの両親の場合は、つぎのような感じでした。

- 庭いじりが趣味だっ父親が、草むしりが億劫だと言い出した

- 毎月の通院が、一人で行けなくなった

- 病院では車椅子を使うことが多くなった

- 料理ができなくなり、ミールキットになった

- 昼間の半分以上、居眠りするように

こうした日常の些細な変化こそが、一人での入浴や買い物といった、より複雑な生活動作への不安が始まっている証拠です。

安全に暮らせる環境を、早めに整えるための検討を始めるべきタイミングです。

認知機能への不安を感じた時

身体だけでなく、親の認知機能に不安が見え始めた時も、重要な検討のタイミングです。

物忘れがひどくなったな~と感じるときです。

以前はできていたはずの判断や管理能力に、明らかな変化が生じてきたと感じた時です。

具体例

「同じ話を、初めて話すかのように何度も聞かされる」

「火の消し忘れや、薬の飲み忘れが目立つようになった」

「公共料金の支払いが遅れていることが発覚した」

これらは、認知症の初期症状として知られる「実行機能障害」や「短期記憶の低下」の可能性を示唆しています。

オレオレ詐欺などの金銭トラブルや、火災などの事故を未然に防ぐためにも、生活環境の見直しを早期に始めることが、その後の親の穏やかな生活を守ることに繋がります。

親が配偶者を亡くしてひとりになった時

長年連れ添ったパートナー、つまり親が配偶者を亡くした時は、残された親の生活が根底から揺らぐ、極めて大きな転機です。

これは、単なる悲しみだけでなく、生活全般における「気力(バイタリティ)」の低下を引き起こします。

具体例

「母を亡くしてから、あまり食べなくなった」

「あれほど好きだった囲碁の会合に行かなくなった」

「電話をしても、覇気のない声で、すぐに会話を切り上げたがる」

これらは、深い悲しみからくる「グリーフケア(Grief Care)」が必要な状態です。

病気のリスクも高まります。

食事や身の回りのことがおろそかになりがちなこの時期は、同居が精神的な支えとなり、生活を再建する大きな助けとなる場合があります。

子どものライフステージが変化した時

親との同居は、親側の変化だけでなく、あなた自身のライフステージが変化した時も、それを考える絶好の機会となり得ます。

これまでの生活では難しかった同居が、あなたの状況が変わることで、現実的で、かつ合理的な選択肢として浮上してくるのです。

具体例

「リモートワークが中心となり、通勤の必要がなくなった」

「子供が大学進学で家を出て、夫婦二人の生活になった」

「離婚を機に、一人で広い家に住むことになった」

これらの変化は、親のサポートに割ける時間的・物理的な余裕を生み出します。

これまで別々に支払っていた家賃や光熱費を一本化できる、経済的なメリットも生まれます。

親の危機に対応する「受け身」の同居ではなく、お互いの人生にとってプラスとなる同居を計画できる、またとないチャンスと言えるでしょう。

大切なのは、「もう限界だ」と感じたときでは、遅いということです。

そう感じる前に、少しでも早く話し合いを始めることです。

親も子も、心と生活の準備をする時間的な余裕があるうちに行動を起こすことが、円満な同居生活への鍵となります。

同居を検討すべき相手は?

「親のことが心配だ…そろそろ同居を考えないと…」

そう思い立った時、あなたはまず誰に相談しますか?

多くの人が、親本人や自分の兄弟姉妹に、真っ先に声をかけるかもしれません。

そして、ある程度の方向性を一人で固めてから、「実は…」と配偶者に切り出す。

もし、あなたがこのパターンを思い描いているとしたら、それは将来の家庭内に深刻な亀裂を生む、最も危険な第一歩かもしれません。

なぜなら、親との同居という問題において、あなたが最初に、そして最も深く話し合うべき相手は、親でも兄弟でもなく、他の誰でもない、あなたの「配偶者」だからです。

なぜ「配偶者」との対話が最優先なのか

「自分の親の問題なのだから、まずは自分の親兄弟と話すべきだ」と考えてしまうのは、一見自然なようで、実は大きな落とし穴です。

親との同居を考える上で、配偶者との対話を何よりも最優先すべき理由は、単なる感情的な配慮からではありません。

親との同居は、二人が作り上げた日々の全てを変えてしまうほどの、大きな決断です。

それを二人で決めずに進めることは、一番大切な配偶者の思いを踏みにじることになります。

具体的には、以下の3つの大きな理由が挙げられます。

- 生活への直接的な影響が最も大きいのが配偶者

- 同居によって生じる様々な「責任」を、配偶者も共に背負うことになるから

- 夫婦という「家族の核」を守るため

配偶者との対話を最優先すべきなのは、同居による生活への直接的な影響が、他の誰よりも大きいからです。

日々の生活リズムや食事のメニュー、休日の過ごし方、そして何より「自分の家で心からくろげるか」という根本的な安心感まで、同居は配偶者の日常を根底から変えてしまいます。

その変化は、単に生活リズムだけに留まりません。

たとえあなたの親であっても、同居によって生じる家事負担の増加や、親子間の意見の対立が起きた際の仲裁役など、家庭を円滑に運営するための精神的・物理的な「責任」を、配偶者も共に背負うことになるのです。

そして、これら全ての問題の根底にある最も重要な理由が、夫婦という「家族の核」を守るためです。

あなたと配偶者で作った家庭は、二人を基盤として成り立っています。

その基盤である二人の間で完全な合意がなされる前に、外部から親を迎え入れることは、家の土台そのものを揺るがす行為に他なりません。

それは「親子の問題」を「夫婦の問題」よりも優先したと受け取られ、二人の信頼関係に深刻な亀裂を生む、最大のリスクとなり得るのです。

良かれと思って一人で悩んだり、自分の親兄弟とだけ話を進めたりすると、配偶者は「自分はこの家の当事者ではないのか」「決定事項を報告されるだけなのか」と、強い疎外感を抱きます。

たとえ同居に同意してくれたとしても、心の中には「どうせ、あの人たちが決めたこと」という諦めや不満の火種が残り、同居後のささいなトラブルで、その火種は一気に燃え上がってしまうのです。

配偶者と話し合うべき具体的なステップ

では、配偶者を最高の味方につけ、後悔のない決断を下すためには、具体的にどのようなステップで話し合いを進めれば良いのでしょうか。

大切なのは、結論を押し付けるのではなく、二人でゼロから「私たちの家族の問題」として考える姿勢です。

話し合いには4ステップあります。

- 「問題」の共有から始める

- 客観的な「情報」を共有する

- 配偶者の「感情」を最優先で聞く

- 二人で「共通の結論」を出す

配偶者との話し合いで最も重要なのは、その切り出し方です。

「親と同居したい」という結論から一方的に話すのではなく、まずはつぎのように、あくまで「相談」という形で、二人で向き合うべき共通の問題として提起しましょう。

その上で、あなたが集めた客観的な「情報」を共有します。

「親がこういう状態で…」という具体的な事実や、同居のメリット・デメリット、さらには近居や外部サービスといった他の選択肢も、個人的な評価を交えずにフラットに提示することが大切です。

その際には、マインドマップなどを使って図面にしたり、言葉を紙に書いて、視覚的にも理解してもらうことが大事です。

そして何よりも、配偶者の「感情」に、真摯に耳を傾けてください。

このように問いかけ、相手が口にする不安や懸念を、決して否定せずに全て受け止める姿勢が、信頼関係の鍵となります。

こうして、お互いの情報と感情を十分に共有した上で、様々な選択肢を検討します。

お互いに、「私たちの家族にとっては、これが最善策だね」と、心から納得できる「共通の結論」を導き出します。

このプロセスを経て導き出した結論であれば、たとえ同居後に困難が生じても大丈夫です。

夫婦は「二人で決めたことだ」という強い当事者意識を持って、チームとして乗り越えていくことができます。

親との同居を成功させる秘訣は、親との関係性以上に、まず夫婦の絆を、これまで以上に強固なものにしておくことなのです。

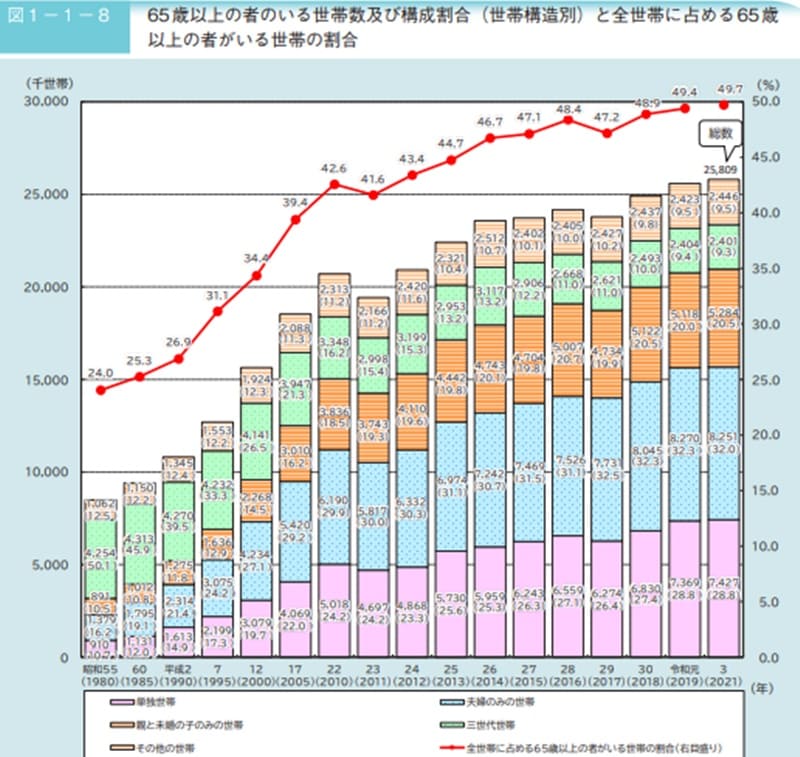

高齢の親と同居している割合は?

「高齢の親との同居」という選択は、現代の日本ではどのくらいの人が経験しているのでしょうか。

具体的なデータを見ることで、あなたの悩みが、あなた一人だけのものではないことが分かります。

こちらが、内閣府が公表している「令和5年版高齢社会白書」です。

令和3年の数字ですが、65歳以上の人がいる世帯は、25、809世帯です。

その内訳はつぎのようになっています。

- 親と子と孫等の三世代世帯 9.3%(グリーン)

- 親と未婚の子のみの世帯 20.5%(オレンジ)

- 夫婦のみの世帯 32.0%(ブルー)

- 単独世帯 28.8%(ピンク)

- そのた 9.5%(ベージュ)

(引用元:内閣府「令和5年版高齢社会白書」)

この数字を平成2年と比べてみます。

| 同居 | 別居 | |

|---|---|---|

| 平成2年 | 51.3% | 36.3% |

| 令和3年 | 29.8% | 60.8% |

同居は、「親と未婚の子」と「三世代」をプラスしたもので、別居は「単独」と「夫婦のみ」を足したものです。

このデータから、かつての「長男が親と同居するのが当たり前」という時代は終わり、多様な家族の形が存在することが分かります。

しかし、親の高齢化に伴い、子の世帯が親を引き取る形での同居や、未婚の子が実家に戻る形での同居は、依然として重要な選択肢の一つです。

同居している割合は、全体の数字で見ると少数派に見えるかもしれませんが、悩みを抱える当事者の数は決して少なくないのです。

あなたが今感じているストレスや悩みは、多くの同居経験者が通ってきた道です。

一人で抱え込まず、客観的な事実を知ることから始めましょう。

同居のメリット・デメリットを徹底比較

高齢の親との同居を考える際、感情論だけでなく、そのメリットとデメリットを冷静に天秤にかけることが、後悔のない選択をするために不可欠です。

漠然とした不安や期待ではなく、具体的な利点と欠点をリストアップしてみましょう。

同居の主なメリット

高齢の親との同居には、多くのメリットが存在します。

- 親の安否確認と緊急時対応

- 経済的負担の軽減

- 家事や育児の協力

- 精神的な支え

まず、最大の利点は、親の健康状態を日常的に見守ることができるということです。

万が一の体調不良や怪我の際に迅速に対応できるという、かけがえのない安心感です。

次に、経済的な観点からも利点があります。

家賃や光熱費、食費といった生活費を一つの世帯としてまとめることで、親子双方の金銭的な負担を軽減できる可能性があります。

さらに、親が元気なうちは、料理や掃除といった日々の家事や、子供がいる家庭では育児のサポートをしてもらえるなど、実生活での協力も期待できます。

そして、こうした実利的な側面に加え、家族がすぐそばにいることでお互いの孤独感が和らぎ、日々の会話を通じて精神的な支えとなる点も、大きなメリットと言えるでしょう。

同居の主なデメリット

一方で、同居生活には看過できないデメリットも存在し、これらを事前に理解しておくことが極めて重要です。

- プライバシーの喪失

- 価値観・生活リズムの衝突

- 人間関係の複雑化

- 介護負担の集中

まず、最も多くの人が直面するのが「プライバシーの喪失」です。

家族や自分だけの時間や空間が制限されます。

常に親の気配を感じながら生活することは、想像以上の精神的ストレスとなる可能性があります。

特に、義理の父親、義理の母親との同居の場合は、「この年になって・・・?」と思いがちです。

このプライバシーの問題と密接に関わるのが、世代間の「価値観や生活リズムの衝突」です。

今まで別々に暮らしていたので、違うのは当たり前です。

食事の好みや時間、テレビの音量、部屋の衛生観念といった、日々の些細な違いが積み重なり、絶え間ないイライラの原因となります。

こうした日々の摩擦は、あなたの配偶者など他の家族を巻き込んで、「人間関係の複雑化」という、より深刻な問題に発展する可能性があります。

今まで離れて暮らしてきたから衝突しなかっただけなんです。

いざ、実際に暮らし始めると、ホームドラマによくあるような嫁姑問題とか、親子のケンカなどが起こりがちです。

そして、将来的に最も大きな課題となるのが「介護負担の集中」です。

いずれ、寝たきりになってしまったり、介護が必要になってくるはずです。

その際には、あなたやあなたの配偶者が主な介護者になるのではないでしょうか。

身体的・精神的な負担が一人に集中してしまいがちなので、その覚悟も必要になってきます。

これらのメリット・デメリットをしっかりと考えながら、家族にとって、どちらの側面がより大きいかを、事前にしっかりと話し合うことが重要です。

生活費など事前に家族で話し合うべきこと

感情的な勢いで同居を始めてしまい、後から「こんなはずではなかった」と後悔する最大の原因の一つが「お金」の問題です。

生活費の分担はデリケートな問題だからこそ、同居を始める前に、必ず親子間や兄弟姉妹、配偶者も交えた家族会議で、具体的なルールを明確にしておく必要があります。

曖昧なままスタートすると、不公平感や実際の赤字が必ず生まれます。

そうならないために、以下のような議題について、オープンに話し合いましょう。

- 家計の分担方法

- 家事の役割分担

- プライバシーのルール

- 将来の介護方針

お金の話:生活費の具体的な分担ルール

同居後のトラブルで最も多いのが金銭問題です。

感情的なしこりを残さないために、事前に以下の項目について、親子双方の収入(給与、年金など)を正直に共有した上で、明確なルールを決めておきましょう。

- 固定費の分担

家賃(または住宅ローン)、水道光熱費、通信費、食費など、毎月必ず発生する費用をリストアップし、「毎月定額を共通口座に入れる」「食費は親、光熱費は子のように項目で分ける」など、双方に不公平感のない分担方法を具体的に決定します。 - 変動費の扱い

医療費や冠婚葬祭費、固定資産税など、突発的に発生する大きな出費について、誰がどのように負担するのか、あらかじめ話し合っておくことがトラブルを防ぎます。

家事の話:日々の役割分担と「完了」の基準

「言わなくてもやってくれるだろう」という期待は、すれ違いの元です。

日々の家事について、お互いの健康状態や生活リズムを考慮し、現実的な役割分担を決めましょう。

- 家事リストの作成と担当決め

料理、後片付け、掃除(場所ごと)、洗濯、買い物、ゴミ出しなど、家庭内で発生する家事をすべてリストアップし、「誰が主担当か」を具体的に割り振ります。 - 「完了」基準のすり合わせ

特に重要なのが、「どこまでやれば終わりか」という基準の共有です。例えば、「食器洗い」とは、食器を洗って水切りカゴに置くまでなのか、拭いて食器棚に戻すまで含むのか、といった認識のズレが後の不満に繋がります。

境界線の話:プライバシーとお互いの時間

いくら親子であっても、お互いは独立した人格を持つ大人です。

健全な関係を保つために、プライベートな領域を尊重するための具体的なルールを、事前に明確に合意しておくことが不可欠です。

- 物理的な空間のルール

「個人の寝室には、緊急時以外は許可なく入らない」という基本ルールを徹底します。特に、郵便物や私物を勝手に見たり、片付けたりしないことを明確に約束し合いましょう。 - 時間の使い方に関するルール

「朝は静かに過ごしたい」「夜のこの時間帯は一人の時間がほしい」など、お互いが大切にしたい時間を事前に伝え合います。また、友人や恋人を家に招く際のルール(事前の相談の有無、宿泊の可否など)も決めておきましょう。

将来の話:介護が必要になった場合の計画

今は元気な親も、将来的に介護が必要になる可能性は十分にあります。

その日が突然訪れてから慌てないために、最も話しにくいこのテーマについて、元気なうちにこそ、お互いの意思を確認しておくことが重要です。

- 介護の担い手

もし介護が必要になった場合、誰が中心的な役割を担うのか。同居している子供が全てを背負うのではなく、兄弟姉妹がいる場合は、どのように協力・分担するのかを話し合います。 - 外部サービスの利用方針

在宅介護を続けるのか、デイサービスやショートステイといった外部サービスをどの程度利用するのか。あるいは、施設への入居も選択肢として考えるのか。親自身の希望を、必ず確認しておきましょう。 - 費用負担の計画

介護にかかる費用を、誰がどのように負担するのか。親の年金や貯蓄でどこまで賄い、子供たちがどの程度支援するのか、具体的な計画を立てます。

これらの話し合いは、決して気まずいものではありません。

むしろ、お互いが安心して新しい生活を始めるための、最も重要で、愛情のこもった準備なのです。

独身者が親と同居する場合の注意点

未婚の独身者が、高齢の親と同居する。

この選択は、既婚世帯の同居とは異なる、特有のメリットと、そして深刻な課題を抱えています。

メリットとしては、経済的な負担や、身の回りの世話をしてもらえるといった点が挙げられます。

特に、親がまだ元気で家事能力が高い場合、仕事で忙しい独身者にとっては、生活面で大きなサポートとなり得ます。

また、親子という気心の知れた関係性は、義理の家族に気を遣う必要がないため、精神的なストレスが少ないと感じるかもしれません。

しかし、その裏側には、見過ごせない注意点も潜んでいます。

- 親からの過干渉

子供が独身であることから、親は「いつ結婚するのか」「将来はどうするのか」と、過度に干渉してくる傾向があります。これが、大きな精神的プレッシャーとなることがあります。 - 自立の機会損失

快適な実家暮らしに慣れてしまうと、精神的・経済的に親に依存してしまい、自立する機会を逃してしまうリスクがあります。 - 介護負担の集中

他に兄弟姉-妹がいたとしても、同居しているというだけで、親の介護の責任が、暗黙のうちにあなた一人に集中してしまう可能性が非常に高いです。 - 将来の孤立

親が亡くなった後、長年の同居生活で自分の交友関係が希薄になっていたり、婚期を逃してしまっていたりした場合、深刻な孤立に直面する危険性があります。

独身者の親との同居は、短期的なメリットの裏にある、長期的な人生設計への影響を、冷静に見極めた上で決断する必要がある、非常に重要な選択なのです。

親子間のすれ違いと考え方の違い

高齢の親との同居で生じるストレスの根源をたどっていくと、その多くが、親子間のコミュニケーションにおける「すれ違い」と、世代間の「考え方の違い」に行き着きます。

愛情があるにもかかわらず、なぜか話が噛み合わない。その背景には、お互いが見ている「現実」の違いがあります。

親世代と子世代では、生きてきた時代背景が全く異なります。

親世代は、物が不足し、社会全体が右肩上がりに成長する時代を生きてきました。

そこでは、「我慢」や「努力」、「世間体」といった価値観が、非常に重要でした。

一方で、子世代は、物が豊かで、個人の価値観の多様性が認められる時代を生きています。

そこでは、「個人の幸せ」や「効率性」、「自分らしさ」が重視されます。

この根本的な考え方の違いが、日常のあらゆる場面で「すれ違い」を生み出します。

| 親世代の考え方(一例) | 子世代の考え方(一例) | |

|---|---|---|

| 食事 | 「もったいないから、無理してでも全部食べるべき」 | 「健康のために、腹八分目で残すことも大切」 |

| 仕事 | 「一度入った会社は、辛くても我慢して勤め上げるべき」 | 「自分に合わないなら、キャリアアップのために転職も考えるべき」 |

| 子育て | 「昔はこうやって育てたのだから、それが正しい」 | 「時代に合わせて、新しい育児法を取り入れたい」 |

どちらが正しい、間違っているという問題ではありません。

ただ、お互いが生きる世界の「常識」が違うのです。

この違いを理解せず、認めず、自分の物差しだけで相手を測ろうとすることが、コミュニケーションのすれ違いと、不要な対立を生み出す、最大の原因なのです。

実親との同居はなぜ、うまくいかないのか?

「実親との同居がうまくいかない」

「血の繋がった親子だから、うまくいくはず」

そういった話をよく聞きます。

ここでは、なぜ実親との同居がうまくいかなくなってしまうのか、その根本的な原因を4つ紹介します。

- 「大人」と「子ども」への無意識の逆戻り

- 「家族だから」という甘えと期待のズレ

- 価値観と生活リズムの根本的な違い

- 過去の親子関係の「再演」

「大人」と「子ども」への無意識の逆戻り

最大の原因は、お互いが無意識のうちに過去の「親と子」の役割に戻ってしまうことです。

あなたは社会では自立した一人の大人ですが、親にとってはいつまでも「子ども」。

そのため、親はつい干渉したり、昔のように指図したりしてしまいます。

一方であなたも、親の存在に無意識に甘え、精神的に「子ども返り」してしまうことがあります。

この「今のあなた」と「昔の役割」とのギャップが、大きなストレスを生み出すのです。

「家族だから」という甘えと期待のズレ

「家族なのだから、言わなくても分かってくれるはず」

「これくらいやってくれて当然だ」

という、お互いへの過剰な期待や甘えも、関係をこじらせる原因です。

他人であれば気を遣うことも、実の親子だからこそ遠慮がなくなり、言葉がストレートになりがちです。

その結果、ささいなことで深く傷つけ合ってしまいます。

3. 価値観と生活リズムの根本的な違い

食事の好み、テレビの音量、衛生観念、お金の使い方…。

長年別々に暮らしてきたことで、親子間の生活習慣や価値観は、あなたが思っている以上に大きく異なっています。

この違いを「間違い」として正そうとすると、絶え間ない衝突が生まれます。

どちらが正しいかではなく、「ただ違うだけ」という事実を受け入れることが非常に難しいのです。

4. 過去の親子関係の「再演」

同居生活は、あなたが子ども時代に抱えていた、親との間の未解決な問題を再燃させることがあります。

例えば、過干渉だった親に、大人になった今も同じように干渉されることで、昔の息苦しい感情が蘇ってくる、といったケースです。

現在の問題だけでなく、過去の感情も一緒になって、ストレスが増幅してしまうのです。

うまくいくための具体的な対処法

相手は長年連れ添った親であり、簡単には変えられません。大切なのは、相手を変えようとするのではなく、あなたの「心の置き方」と「関わり方」を変えることです。

「同居人」として接する意識を持つ

まず、「親と子」という関係から、意識的に「違う世代の同居人」という認識に切り替えてみましょう。

他人だと思えば、良い意味での遠慮や、適切な距離感が生まれます。

「親のくせに」ではなく、「同居人として、このルールは困る」という視点で話すことが重要です。

物理的に距離を置く時間を作る

一日中同じ空間にいると、息が詰まってしまいます。

意識的に家から出て、一人で過ごす時間を作りましょう。

カフェで本を読む、散歩をする、友人と会うなど、親と全く関係のない世界に身を置くことで、心は驚くほどリフレッシュされます。

「課題の分離」を実践する

アドラー心理学の考え方です。親が不機嫌なのは「親の課題」であり、あなたのせいではありません。

その機嫌にあなたがどう反応するかは「あなたの課題」です。

相手の感情まで、あなたが責任を負う必要はないのです。

この線引きができると、精神的に非常に楽になります。

さらに、親ではなく同居人という見方で接していけば、気持ちが楽になります。

具体的な「ルール」を話し合う

不満を感情的にぶつけるのではなく、「今後のために、いくつかルールを決めない?」と冷静に提案しましょう。

「私の部屋には、ノックしてから入ってほしい」

「夜10時以降は、テレビの音量を少し下げてほしい」

など、具体的で、実行可能な小さなルールから始めるのがコツです。

「実親との同居がうまくいかない」と感じることは、よくあることです。

まずは自分を責めず、よくあることだと認めてから、親ではなく、同居人として考えてみることをおすすめします。

高齢の親との同居、ストレスを乗り越える方法

- イライラする、うんざり疲れる前の対処法

- 上手な付き合い方の基本とストレスを解消する方法

- 介護も視野に。外部サービスの事前調査

- 「同居」ではなく「近居」という選択肢

- 最終手段としての同居解消も視野に

- まとめ:【高齢の親と同居】ストレスとの向き合い方

イライラする、うんざり疲れる前の対処法

同居生活が始まってから「イライラする」「うんざり疲れる」と感じる前に、あらかじめ打っておける対処法があります。

それは、起こりうる問題を予測し、事前にお互いの「期待値」を調整しておくことです。

まず、「完璧な同居生活」という幻想を捨てることが重要です。

どれだけ仲の良い親子でも、違う人間が一緒に暮らせば、摩擦が起きるのは当たり前。

「全くストレスのない、夢のような生活が待っている」という期待値が高すぎると、小さなすれ違いでも大きな失望に繋がってしまいます。

「きっと、色々あるだろうな」と、ある程度の覚悟を持っておくだけで、心の余裕は大きく変わります。

その上で、お互いの「譲れないこと」と「妥協できること」を、事前にリストアップして共有しましょう。

例えば、「朝食は静かに食べたいのは譲れない」「テレビのチャンネルは、夜8時以降なら譲れる」といった具合です。

この作業を通じて、お互いの価値観のどこが同じで、どこが違うのかを客観的に把握することができます。

問題が起きてから感情的に話し合うのではなく、問題が起きる前に、冷静な状態でルールを決めておく。

この「事前の期待値コントロール」こそが、同居後の不要なイライラを防ぐ、最も効果的な予防策なのです。

上手な付き合い方の基本とストレスを解消する方法

同居生活が始まった後、日々のストレスを溜め込まず、上手な付き合い方を続けるための基本は、意識的なコミュニケーションと、効果的なストレス解消の習慣を持つことです。

コミュニケーションの基本は、「感謝」を言葉にして伝えることです。

「食事を作ってくれてありがとう」「掃除をしてくれて助かるよ」といったポジティブな言葉は、相手の存在を肯定し、良好な関係を築くための潤滑油となります。

逆に、不満がある場合は、感情的に怒りをぶつけるのではなく、「私はこうしてくれると、とても助かるな」という「Iメッセージ」で、お願いの形で伝える工夫が必要です。

しかし、どれだけ工夫してもストレスは溜まるものです。

そこで、あなただけのストレス解消法を、あらかじめいくつか用意しておくことが不可欠です。

ストレス解消法リストの例

- 短時間でできること:好きな音楽を聴く、美味しいコーヒーを淹れる、ベランダで深呼吸する。

- 数時間でできること:近所のカフェに避難して読書する、友人とランチに行く、一人でカラオケに行く。

- 半日~一日使えること:少し遠出して買い物に行く、日帰り温泉に行く、趣味に没頭する。

重要なのは、物理的に「家から離れ」、親と全く関係のない世界に身を置く時間を作ることです。

この「一人時間」を定期的に確保することが、あなたの心の健康を保ち、結果的に親にも優しく接するための、最も大切な秘訣となります。

介護も視野に。外部サービスの事前調査

今は元気な親も、いつか必ず介護が必要になる時が来ます。

その日が突然訪れてから慌てないために、同居を検討する段階で、あるいは同居を始めた早い段階で、利用可能な外部の介護サービスについて事前調査をしておくことは、将来のあなたと家族を救う、極めて重要な準備です。

「親の介護は、家族が全てやるべきだ」という考えは、もはや過去のものです。

一人で、あるいは家族だけで介護の全てを背負い込むことは、「介護離職」や「共倒れ」といった、深刻な事態を招きかねません。

現代の介護は、家族とプロの専門家が連携する「チーム戦」であると認識を改める必要があります。

具体的には、まずお住まいの市区町村にある「地域包括支援センター」に相談してみましょう。

ここは、高齢者の介護や福祉に関する、公的な総合相談窓口です。

専門の職員が、あなたの家庭の状況に合った、様々なサービスを紹介してくれます。(参考:厚生労働省「地域包括支援センターについて」)

利用を検討できる外部サービスの例

- デイサービス:日帰りで施設に通い、食事や入浴、リハビリなどのサービスを受ける。

- ショートステイ:短期間、施設に宿泊し、介護サービスを受ける。介護者の休息(レスパイト)目的でも利用可能。

- 訪問介護(ホームヘルパー):ヘルパーが自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行う。

デイサービス、ショートステイといっても、色々あります。

これらのサービスを「いつか使うかもしれない選択肢」として知っておくだけで、あなたの心には大きな余裕が生まれるはずです。

「同居」ではなく「近居」という選択肢

「親の近くにいてあげたい。でも、一つ屋根の下で暮らすのは、どうしてもストレスを感じてしまいそう…」

そんなジレンマを抱えているあなたに、ぜひ検討してほしいのが、「同居」ではなく「近居(きんきょ)」という、新しい家族の暮らし方です。

「近居」とは、文字通り、親子がそれぞれ別の住居に住みながらも、お互いの家が近くにある状態を指します。

スープの冷めない距離、と言われることもありますね。

具体的には、同じマンションの別の階や、歩いて数分の距離にある一軒家などが、これにあたります。

この「近居」という選択肢には、同居のメリットと、別居のメリットを、いわば「良いとこ取り」できる、多くの利点があります。

「近居」の主なメリット

- プライバシーの確保

お互いの生活空間が完全に独立しているため、プライバシーが守られ、生活リズムの違いによるストレスがほとんどありません。 - 適度な距離感

「付かず離れず」の心地よい距離感を保つことで、お互いを尊重し、良好な親子関係を維持しやすくなります。 - 支援制度の活用

自治体によっては、親子が近居を始める際に、家賃補助や助成金などの支援制度を設けている場合があります。

もちろん、二世帯分の住居費用がかかるというデメリットはあります。

しかし、同居によって生じるであろう、計り知れないほどの精神的ストレスを考えれば、近居は非常に賢明で、価値のある投資と言えるかもしれません。

「親孝行の形は、同居だけではない」。その柔軟な視点が、あなたと親、双方の幸せに繋がるのです。

最終手段としての同居解消も視野に

あらゆる工夫や努力をしても、ストレスが限界に達し、あなたの心身の健康が脅かされたり、親子関係が憎しみ合うほどに悪化してしまう場合もありえます。

そんな時は、「同居解消」という選択肢もあります。

「親を見捨てることになるのではないか」という罪悪感に苛まれるかもしれません。

しかし、お互いを傷つけ合いながら、不幸な毎日を送り続ける同居生活と、少し距離はあっても、お互いを思いやれる関係を保てる別々の生活と、どちらが本当の意味で「親孝行」と言えるでしょうか。

同居解消には、いくつかの具体的な形があります。

| 選択肢 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 近居 | 同じマンションの別の階や、徒歩圏内など、近くに住む | プライバシーを保ちつつ、何かあればすぐに駆けつけられる | 新たな住居費用が発生する |

| 呼び寄せ | 自分の家の近くに、親のための住居を借りる | 近居と同様のメリットがある | 親が住み慣れた土地を離れる抵抗感 |

| 施設入居 | サービス付き高齢者向け住宅や、有料老人ホームなどに入居する | 介護や生活のプロに見てもらえる安心感がある | 経済的負担が大きい、本人の同意が必要 |

同居解消は、「失敗」や「逃げ」ではありません。

それは、親子関係が完全に破綻してしまう前に、お互いが自分らしく、そして穏やかに生きるための、最も現実的で、愛のある「解決策」となり得るのです。

罪悪感を感じる必要は全くありません。あなた自身の人生と幸福を、何よりも大切にする権利が、あなたにはあるのです。

まとめ:【高齢の親と同居】ストレスとの向き合い方

この記事では、高齢の親との同居で生じるストレスの原因から、具体的な解消法までを多角的に解説してきました。

高齢の親との同居で生じるストレスは、あなた一人で抱え込む問題ではありません。

様々な社会資源を活用し、そして何よりも自分自身を労わりながら、あなたの家族にとっての「最善の形」を、焦らずに見つけていってください。

最後に、あなたがこの困難な課題と向き合うための、重要な心構えをまとめます。

- 高齢の親との同居は、多くの人がストレスを感じる当たり前の課題

- 同居している割合は減っているが、悩みを持つ人は少なくない

- 同居には安否確認や生活費の節約といったメリットがある

- 一方でプライバシーの喪失や価値観の衝突というデメリットも大きい

- イライラする、疲れる理由は自分のペースを乱されるから

- 特に高齢の母親との同居は、距離感の近さから大変なことが多い

- 親子間の考え方のすれ違いは、生きてきた時代の違いが原因

- 上手な付き合い方の基本は、親を一人の大人として尊重すること

- 効果的なストレス解消法は、物理的に家を離れる時間を作ること

- 最後の手段として、近居や施設入居といった同居解消も前向きな選択肢

- 完璧な同居を目指さず、お互いが我慢しすぎない妥協点を探す

- 外部の介護サービスを頼ることに罪悪感を持たない

- あなた自身の心の健康を何よりも最優先する

- この問題に唯一の正解はなく、家族ごとの最適解を見つけることがゴール