「真面目だけど要領が悪い」

「要領が悪くて生きづらい」

「要領が悪くてイライラさせてしまう」

と悩んでるあなたに、真面目さや不器用さをポジティブに変えて、効率的で充実した仕事や生活を送る方法を詳しく解説します。

周囲のスピードについていけず、「自分は生まれつき要領が悪いのではないか」と考え込んでるかもしれませんが、そんなことはないです。

天才と言われてる人だって要領は悪いんですし、新人だから、病気だから、仕事が遅いから、向いてる仕事じゃないからという理由で、要領が悪いのではありません。

実は、考え方を変えて経験さえ積めば、要領が悪い人ほど成功するという考え方があります。

この記事では、要領が悪いと感じる原因や特徴、治し方を具体的に解説します。

真面目さというすごい武器を、逆転の発想や少しの工夫、意識改革で、周りにいる人達のイライラを減らしたり見る目を変えれば、これから楽しい毎日を過ごせます。

- 真面目な性格が要領の悪さにどう影響するか

- 要領が悪い人が成功する理由とその特徴

- 要領の悪さを改善する具体的な方法

- 自分に向いている仕事や生きづらさの克服方法

真面目だけど要領が悪い人の特徴や行動パターン

- 真面目さが要領の悪さを引き起こす理由

- 要領が悪い人に共通する特徴

- 典型的な行動パターンを理解する

- 要領が悪い人が抱える長所と生きづらさ

- 生まれつきではない本当の理由

- 要領が悪くないと天才は生まれない

- 仕事が遅いのは病気でもなんでもない

- 新人は要領が悪くて当たり前

- 特徴や行動パターンを理解してから改善が必要

真面目さが要領の悪さを引き起こす理由

真面目さは非常に美徳とされていますが、時にはそれが要領の悪さを引き起こす要因になることがあります。

こちらは、日本人がおもう日本人のイメージです。

昔に比べて下がってるとは言え、半分以上の人が「勤勉」「礼儀正しい」と、自分たちのことを考えています。

逆に、そういうイメージになるように、みずから行動してるとも言えます。

なので、多くの人が見落としがちですが、真面目な人ほど自分の責任感や基準の高さに縛られてしまい、結果的に効率の悪い行動を取ってしまうことがあるのです。

例えば、完璧主義であるがゆえに、仕事の細部に過剰にこだわる場合があります。

本来であれば全体の進行状況を優先するべきなのに、小さなミスを防ぐことにエネルギーを注ぎすぎてしまい、結果的に時間が足りなくなってしまうのです。

これは、真面目な性格が「全てを完璧にしなければならない」というプレッシャーを生むことに起因します。

また、真面目な人ほど、他人に頼ることを躊躇してしまう傾向もあります。

「自分でやらなければ」という思い込みが強く、結果的にキャパシティを超えた仕事量を抱えてしまいがちです。

このため、重要なタスクに集中できなくなり、効率が低下します。

さらに、他人の評価を気にしすぎることで、必要以上に慎重になり、スムーズな決断ができなくなることも要因の一つです。

要領が悪い状況を改善するには、まずは自分の真面目さがどのように行動に影響しているのかを理解することが重要です。

自分の基準を少し下げる、あるいは他人に協力を求めることを躊躇しないようにするなど、意識的に行動を変えていくことがポイントです。

このような工夫を積み重ねることで、真面目さを強みに変えながら効率的に物事を進める能力を養うことができるでしょう。

参考:真面目さと完璧主義は攻撃を生むのか(中国四国心理学会)

要領が悪い人に共通する特徴

要領が悪い人に共通する性格的な特徴として、多くのケースで見られるのは以下のようなものです。

- 行動が消極的

- 完璧主義になる

- 自分の意見を主張できない

- 慎重になりすぎる

一つは、自己評価の低さが行動を消極的にさせることです。

例えば、「自分にはできない」という固定観念が根付いている場合、何か新しい挑戦をする際にためらいが生じてしまいます。

これが結果的に行動の遅さや選択のミスに繋がります。

さらに、真面目すぎる性格も要領の悪さを助長する要因となります。

真面目な人ほど、物事を一度始めたら「最後までやり遂げなければならない」という強迫観念に囚われがちです。

そのため、効率を重視した軌道修正ができず、時間を浪費するケースが多く見られます。

また、他人の目を気にしすぎるあまり、自分の意見を主張できなかったり、必要以上に慎重になりすぎることも挙げられます。

このような人は、優先順位をつけるのが苦手で、何が本当に重要かを判断するのに時間がかかることが特徴的です。

これらの性格的な特徴を持つ人は、無意識のうちに負担を増やしてしまう傾向があります。

しかし、まずは自分の傾向を認識することで、改善の第一歩を踏み出せるでしょう。

典型的な行動パターンを理解する

真面目だけど要領が悪い人には、いくつか共通する行動パターンがあります。

そのパターンを理解することで、改善のきっかけをつかむことが可能です。

例えば、完璧を追求するあまり、全体の流れを見失いがちになることが多いです。

タスクを進める中で「すべての要素を完璧に仕上げなければならない」というプレッシャーを抱え、重要度の低い作業にも時間を費やしてしまうことがあります。

さらに、自分一人で抱え込む傾向も見られます。

チームや他者と協力することで効率化を図れるにもかかわらず、「自分の責任で終わらせたい」と感じ、周囲に助けを求めるのをためらうのです。

その結果、仕事量が増え、余裕を失う場面が多くなります。

また、優先順位をつけるのが苦手で、重要なタスクを後回しにするケースもよく見られます。

たとえば、締め切りが迫っている仕事よりも、細かい準備作業に時間をかけてしまい、結果的に全体の遅延を招くことがあります。

これらの行動パターンを見直し、タスク管理や時間配分を改善する意識を持つことが、要領の悪さを克服するための第一歩となるでしょう。

どの行動が自分に当てはまるかを確認し、小さな部分から変えていくことが重要です。

要領が悪い人が抱える長所と生きづらさ

要領が悪い人が持つ特徴の中には、長所と短所、生きづらさの両面が存在します。

このような特徴を理解することで、自分自身を客観的に捉える手助けとなるでしょう。

まず、要領が悪い人の長所として挙げられるのは、真面目で物事に全力を尽くす姿勢です。

こうした人々は、たとえ時間がかかっても、一つひとつ丁寧にタスクを進める傾向があります。

そのため、品質が求められる仕事や注意力が必要な作業には適していると言えるでしょう。

また、一生懸命に取り組む姿勢が周囲の共感を呼び、職場やコミュニティでの信頼を得やすい点も大きな特徴です。

失敗を重ねる中でメンタルの強さを培い、困難に対して粘り強く挑む姿勢が長所の一つと考えられます。

一方で、短所として挙げられるのは、効率の悪さや優先順位をつける能力の不足です。

要領が悪い人は、どのタスクが重要かを見極めることが苦手で、結果として時間を浪費することが多くなります。

また、何でも自分でやろうとする傾向があり、周囲の協力を得ることをためらってしまうことがしばしば見受けられます。

これが結果的に仕事の遅れやストレスの増大につながるケースも少なくありません。

このように長所と短所が混在する要領の悪さですが、自分の特徴を正しく認識し、短所を改善する努力を続けることで、持ち前の長所をさらに引き立てることが可能です。

例えば、タスク管理を見直したり、他者に助けを求めるスキルを身につけることで、効率的に行動できるようになるでしょう。

改善のための小さなステップを積み重ねることが重要です。

生まれつきではない本当の理由

「真面目だけど要領が悪い」と感じる人は、実はその要因が生まれつきではない場合が多いです。

要領が悪くなった原因は、大きく分けて4つあります。

- 環境による影響

- 自分のキャパシティの未把握

- 真面目過ぎる性格

- 実践不足によるスキル不足

環境による影響が大きい

幼少期からの家庭や学校環境での教育スタイルが、「効率的に考える力」や「優先順位をつけるスキル」を身につける機会に影響します。

過度に細かいことに注意を払うよう求められたり、完璧主義を植え付けられる環境では、全体を見渡す視点が育ちにくくなることもあります。

自分のキャパシティを把握していない

要領が悪いと感じる人は、往々にして自分の限界や能力を正確に把握していないことが挙げられます。

「頑張れば何とかなる」と思い込み、仕事やタスクを無理に抱え込んでしまい、結果として効率が悪くなる場合も多いです。

真面目すぎる性格が原因で悪循環に

真面目な性格ゆえに、周囲の目を気にしすぎて完璧に物事をこなそうとしたり、一つのことにこだわりすぎてしまうことが要領の悪さに繋がります。

これが原因で「結果を出せない」という感覚が積み重なり、自信を失う悪循環に陥ることも。

実践不足が原因のスキル不足

スケジュール管理やタスクの優先順位付けといったスキルは、経験と実践を重ねることで磨かれていきます。

しかし、そうしたスキルを意識的に学ぶ機会が少ない場合、自然に身につくものではありません。

その結果、要領が悪いと感じる場面が増えてしまいます。

要領の悪さが「生まれつき」だと感じてしまうのは、これまでの生活習慣や経験が大きく影響しているからです。

実際には努力次第で改善できることも多いため、悲観せずに一つずつ改善に取り組むことが大切です。

要領が悪くないと天才は生まれない

天才と聞くと、すごい要領が良く、無駄なことは一切やらず、最速で成果を出すと誰もが思ってしまいますが、実は逆です。

天才と呼ばれる人は、影ではめちゃくちゃ要領が悪く、やらなくてもいいようなもまで1からすべておこなっており、最後に成果を出しています。

その理由は、彼らが単に「要領が悪い」のではなく、あらゆる可能性を検証するという思考プロセスを持っているからです。

一般的な人は「これが正解だ」と思えばそれに従い、他の選択肢を切り捨てます。

しかし、天才と呼ばれる人たちは、一見効率が悪いように見えても、他の選択肢をすべて試し、最適な答えを導き出そうとします。

この行動は結果として、膨大な時間や労力を必要とします。

しかし、すべての可能性を追求する過程で、他の人が見落とすような革新的な解決策やアイデアを発見するのです。

つまり、要領が悪いのではなく、むしろ彼らのアプローチは深く練り上げられたものだといえます。

また、このような特性は、特定の課題に対する妥協を許さない姿勢ともいえるでしょう。

一度に多くの選択肢を検討し、効率よりも完璧を追求する姿は、天才であるがゆえの特質ともいえます。

天才が天才である理由、それは「要領が悪い」ように見える行動の裏側に、誰よりも深く考え抜き、あらゆる可能性を探求する姿勢が隠されているからなのです。

仕事が遅いのは病気でもなんでもない

「仕事が遅い」と感じることは、多くの人にとって悩みの種かもしれません。

特に周囲と比べて自分のペースが遅いと感じると、「自分には何か問題があるのではないか?」と不安になることもあるでしょう。

しかし、仕事が遅いのは病気や障害ではなく、単に経験が不足しているだけの場合がほとんどです。

経験が少ないと、作業の進め方がわからず、一つひとつを慎重に考えたり確認したりする時間が長くなりがちです。

また、何が重要で何を省略できるかの判断がつかないため、すべてに全力を注いでしまうこともあります。

これが結果的に「遅い」と見られる原因となるのです。

一方で、経験を積むことで、仕事の流れや優先順位のつけ方、効率的なやり方が少しずつ身についてきます。

初めは時間がかかる作業も、何度も繰り返すことで自然と短時間でできるようになります。

経験が不足している今の時点で、自分を過度に責める必要はありません。

むしろ、最初は時間がかかるのは当然のことだと捉えましょう。

焦る気持ちを抑えて、一つひとつ丁寧に学びながら進めることが、長期的には「仕事が早い人」への近道になります。

仕事のスピードは、スキルと経験の積み重ねによって自然と向上するものです。

病気や能力の問題ではなく、単なる学びの途中段階にいるだけだと考え、焦らずに前進していきましょう。

新人は要領が悪くて当たり前

新人が要領が悪いと感じるのは、至極当然のことです。

なぜなら、まだ経験が足りず、仕事の流れや職場のルールに慣れていない段階にいるからです。

新人として最初から要領よく振る舞える人は、むしろ例外と言えるでしょう。

要領が悪いと感じる場面の多くは、知らないことや慣れていないことに直面したときに起こります。

たとえば、どの作業に優先順位をつけるべきかわからなかったり、効率的なやり方を知らなかったりといったことが原因です。

これはスキルや能力がないわけではなく、単に経験がないだけです。

また、新人時代は何をしても慎重になりがちです。

一つひとつを確認したり、失敗を避けようと考えすぎたりすることで、時間がかかる場合も多いです。

これは悪いことではなく、むしろ仕事を正確に覚えようとする姿勢の表れでもあります。

ただ、経験を積むことで自然と要領はよくなります。

同じ仕事を繰り返す中で効率的な方法が見つかり、優先順位の判断もスムーズになっていきます。

新人時代の「要領が悪い」という状態は、一時的なものにすぎません。

重要なのは、失敗を恐れず経験を積むことです。

新人の頃は「要領が悪くて当たり前」という気持ちで前向きに取り組むことが、成長への第一歩になります。

そして、経験を積むほど、自信とともに要領もついてきます。焦らずに学び続けることが大切です。

特徴や行動パターンを理解してから改善が必要

要領が悪い状況を改善する方法は、失敗から学び、より良い結果を生み出すしかないです。

要領が悪いと感じる人々は、しばしばミスや挫折を繰り返してしまう傾向があります。

しかし、これらの失敗は決して無駄なものではなく、改善のための貴重な学びの場となり得ます。

まず、失敗を経験することで自分の限界や課題が明確になります。

どの部分でつまずいたのか、どうすれば効率よく進められるのかを振り返ることができるため、自己成長の糧となります。

また、同じミスを繰り返さないための工夫や、計画の見直しが習慣化することで、次第に効率的な行動が取れるようになるでしょう。

さらに、改善することで他者からの評価も向上します。

要領が悪いままでは、仕事において信頼を得ることが難しい場合がありますが、少しずつでも改善の努力を続けることで、周囲からの信頼感や期待が高まります。

こうした信頼関係は、職場だけでなく、プライベートでも重要な役割を果たします。

そのため、失敗を恐れず、前向きに改善に取り組む姿勢を持つことが大切です。

失敗を成功の一歩として捉え、改善のプロセスを楽しむことで、真面目さと効率のバランスが取れた行動が実現できます。

「真面目だけど要領が悪い」の治し方

- 自分のキャパシティを把握するコツ

- タイムスケジュールの効率的な作り方

- 無駄な作業を減らすための分析法

- 助けを求めることの大切さ

- 柔軟性を身につけて状況に対応する

- 継続的に改善を進めるPDCAサイクルの実践

- 向いてる仕事を選ぶのが大事

- 周囲のイライラを減らすための工夫

- 実は、要領が悪い人ほど成功する

自分のキャパシティを把握するコツ

自分のキャパシティを把握することは、真面目だけど要領が悪い人にとって特に重要なステップです。

仕事やプライベートでキャパオーバーになりやすい方は、自分の限界を知ることが改善の第一歩となります。

このプロセスは簡単ではありませんが、具体的な方法を実践することで確実に自分を理解できるようになります。

例えば、現在取り組んでいるタスクにどのくらいの時間を費やしているかを記録してみましょう。

ストップウォッチを使って実際の作業時間を計測することで、自分のペースや集中力の持続時間を正確に把握できます。

また、記録をつけることで、自分がどこで時間を浪費しているのかも見えてきます。

さらに、自分がどのタスクにストレスを感じるのか、あるいはどのタスクが簡単に進むのかを観察しましょう。

これは、得意分野と苦手分野を明確にする助けとなります。

これを把握することで、どの部分で周囲の助けを求めるべきか、どの部分に自分のリソースを集中させるべきかが見えてきます。

最終的には、自己分析を繰り返し行い、無理のない範囲でタスクを管理できるようになることが目標です。

継続的な取り組みが、仕事や日常生活の効率化につながるでしょう。

タイムスケジュールの効率的な作り方

タイムスケジュールを効率的に作るためには、現実的で実行可能な計画を立てることが重要です。

まずは、1日の時間の使い方を明確にするために、現在の行動パターンを記録してみましょう。

記録を通じて、どの時間帯に自分のパフォーマンスが最大化するのか、逆に集中力が下がる時間帯はいつなのかを把握できます。

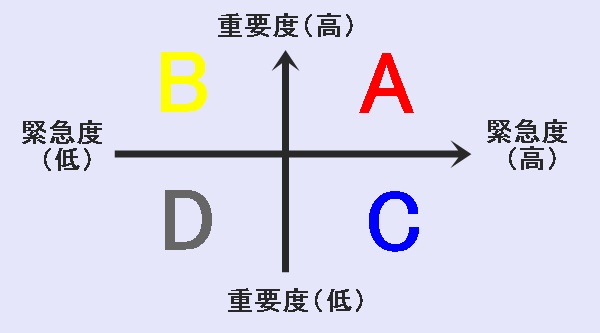

さらに、タスクの優先順位を決めることで、スケジュールの無駄を削減できます。

緊急度や重要度に応じてタスクを分類し、最も効果的な順番で取り組むようにしましょう。

たとえば、重要で緊急なタスクは朝の集中力が高い時間に配置し、ルーチンタスクや簡単な作業は午後の時間に回すなどの工夫が考えられます。

また、タイムスケジュールには余裕を持たせることも忘れてはいけません。

予定を詰め込みすぎると、予期せぬトラブルが発生した際に対応できなくなる可能性があります。

予備時間を設けることで、計画全体が崩れるリスクを最小限に抑えることができます。

最後に、スケジュールを実行した後は必ず振り返りを行いましょう。

何がうまくいき、何が改善の余地があるのかを分析することで、次回のスケジュール作成がより効率的になります。

このプロセスを繰り返すことで、タイムスケジュールを最大限に活用できるようになるでしょう。

無駄な作業を減らすための分析法

無駄な作業を減らすためには、日々の業務や行動を分析し、具体的な改善策を見つけることが重要です。

例えば、頻繁に行う業務の中で、価値を生み出さない作業が含まれていないか確認してみましょう。

このような分析を行うことで、業務の本質を見極める力が養われ、時間の無駄を減らすことができます。

具体的な方法としては、作業ごとにかかる時間を記録し、それが成果にどの程度結びついているかを評価するのがおすすめです。

例えば、メールの確認や返信に1日の大半を費やしている場合、特定の時間にまとめて処理するなどの対策を講じることで、効率が大幅に向上します。

また、日々の作業内容をリストアップし、重要度と緊急度の観点から分類する「優先順位マトリックス」を活用するのも有効です。

さらに、自動化ツールやテンプレートの活用も、無駄な作業を削減するために役立ちます。

例えば、定型業務に多くの時間を割いている場合、その業務を自動化することで時間と労力を大幅に節約できます。

これらの工夫を通じて、自分のリソースをより重要なタスクに集中させることが可能になります。

最後に、無駄な作業を削減する取り組みは一度きりではなく、定期的に見直すことが求められます。

作業環境や仕事内容は日々変化するため、現状に合わせた改善策を柔軟に取り入れることが大切です。

継続的な努力を通じて、効率的な作業環境を構築しましょう。

助けを求めることの大切さ

助けを求めることは、真面目だけれど要領が悪いと感じる人にとって、非常に重要なステップです。

一人で問題を抱え込むことが多い場合、解決に必要な時間やエネルギーが余計にかかってしまうことがあります。

そのため、周囲のサポートを適切に活用することは、効率的な問題解決につながります。

例えば、職場で作業の負担が大きいと感じたときには、同僚や上司に相談してみましょう。

その際、具体的な課題やどこにサポートが必要なのかを明確に伝えることで、相手に理解されやすくなります。

また、専門知識が不足している分野での作業の場合、必要なスキルを持つ同僚に教えを請うことで、自分の学びにもつながります。

さらに、助けを求める行為は、自分の限界を認識し、自己改善の機会を見つけるための重要な一歩です。

他人に頼ることで、自分では気づけなかった視点や解決策を得ることができる場合が少なくありません。

例えば、プロジェクトで困難な局面に直面した際には、状況を整理して具体的に相談することで、相手のアドバイスがより実践的で役立つものになります。

そのため、助けを求めることを恥ずかしいと思わず、むしろ新たな成長のための手段と捉え、積極的に取り入れる姿勢を持つことが成功への鍵となるでしょう。

柔軟性を身につけて状況に対応する

柔軟性を身につけることは、仕事やプライベートの両方において要領を良くするために非常に重要です。

一つの方法に固執せず、状況に応じて最適な対応を選択できる能力が、効率的な行動を促します。

例えば、予定外の業務や突然の変更が発生した際、計画を柔軟に見直せる人は、無駄を最小限に抑えながら成果を上げることが可能です。

一方で、柔軟性が欠けている場合、変化に対応できずにストレスを感じることが増え、全体のパフォーマンスが低下してしまいます。

柔軟性を高めるためには、まず現状の課題を正確に把握することが大切です。

その上で、「何が必要か」「どのように対応すべきか」を冷静に判断できるようになると、次第にスムーズな行動が取れるようになります。

また、複数の選択肢を考える癖をつけることで、計画が変更になった際にも迅速に代替案を立てることができます。

柔軟性のトレーニング方法としては、例えば異なるシナリオを想定して計画を立てる練習や、日常の小さな変化に順応する意識的な行動が効果的です。

また、自分一人で全てを抱え込まず、必要に応じて他人の意見を取り入れることで、視野を広げることも大切です。

これにより、今まで気づかなかった解決策を見つける可能性が高まります。

柔軟性を身につけることで、仕事や日常生活におけるさまざまなストレスが軽減され、効率的に目標を達成できるようになるでしょう。

こうして、結果として要領の良さを発揮できるようになります。

継続的に改善を進めるPDCAサイクルの実践

PDCAサイクルとは、「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(評価)」「Act(改善)」の4つのプロセスを繰り返すことで、業務や目標の達成に向けた継続的な改善を進める手法です。

このサイクルを実践することで、真面目で要領が悪いと感じている人でも、自分の行動を見直しながら効率化を図ることができます。

例えば、仕事でのタスク管理においてPDCAを取り入れる場合、まず「Plan」の段階でタスクの優先順位を決め、どのように進めるかを具体的に計画します。

その後、「Do」の段階で計画通りに実行し、実行中の課題や時間のかかる作業をリストアップします。

「Check」の段階では、どの作業が計画通りに進んでいるのか、あるいはどの部分で改善が必要かを分析します。

そして最後に、「Act」の段階で具体的な改善策を考え、次回の計画に反映させるのです。

このように、PDCAサイクルを繰り返し実践することで、自分自身の作業プロセスにおける非効率な部分を見つけ出し、改善を続けることが可能になります。

また、真面目で一つのことに集中しがちな性格の人ほど、このサイクルの「Check」や「Act」の段階で冷静に振り返りを行うことが重要です。

これにより、失敗を恐れず挑戦を続ける姿勢を持ちながらも、効率的な行動が自然と身につくようになります。

さらに、PDCAサイクルは、どのような職種や状況にも適用できる柔軟なフレームワークである点も魅力的です。

例えば、日々の業務改善に限らず、プライベートの時間管理や自己成長のための計画にも活用できます。

一度に大きな改善を求めるのではなく、少しずつ自分のペースで進めていくことが、最終的に長期的な成果につながるでしょう。

PDCAサイクルを日常に取り入れるための第一歩として、まずは小さな目標を設定してみるのがおすすめです。

例えば、日々のタスクを効率的に進めるために、「前日の夜に計画を立てる」などのルールを作り、実践してみましょう。

そして、進捗を確認しながら少しずつ改善を加えることで、継続的に成長できる仕組みを作り上げることができます。

PDCAサイクルを通じて、仕事の進め方や目標達成のプロセスに自信が持てるようになれば、真面目さを活かしつつも効率的で要領の良い行動ができるようになるはずです。

向いてる仕事を選ぶのが大事

仕事をする上で、向いている仕事を選ぶことはとても重要です。

なぜなら、人にはそれぞれ得意なことと苦手なことがあり、向いていない仕事に就くと、どれだけ努力しても成果が出にくく、周囲から「要領が悪い」と見られてしまうことがあるからです。

向いていない仕事の場合、業務内容がなかなか理解できなかったり、作業の手順が複雑に感じられたりすることがあります。

また、自分の特性に合わない業務では効率的に動くことが難しくなり、どれだけ頑張っても、期待されるスピードや成果に届かないことが少なくありません。

その結果、「この人は仕事が遅い」や「要領が悪い」と評価されてしまうことがあります。

一方、自分に向いている仕事を選ぶと、自然とやり方や流れが理解しやすく、得意なことを活かせるために成果も出やすくなります。

向いている仕事では、自信を持って取り組める場面が増えるため、周囲からの評価も高まりやすく、要領の良さが際立つようになります。

大切なのは、自分が得意な分野や興味のある分野を見つけることです。

自己分析をして、どのような環境や仕事であれば自分が力を発揮できるのかを考え、選択肢を絞りましょう。

また、興味がある分野であれば、多少の壁にぶつかっても学ぶ意欲が湧き、成長につなげることができます。

向き不向きは、決してその人の能力や価値を否定するものではありません。

ただ単に、自分に合った仕事を見つけられていないだけです。

自分に適した仕事を見つけることで、要領が悪いと感じられる状況を大きく改善することができるでしょう。

周囲のイライラを減らすための工夫

「要領が悪い」と思われていると、自分では一生懸命取り組んでいても、周囲からイライラされていると感じてしまうことがあるかもしれません。

この状況は、本人にとっても周囲にとってもストレスの原因になります。

しかし、いくつかの工夫をすることで、周囲のイライラを軽減しつつ、より良い人間関係を築くことができます。

- 自分の状況を事前に説明する

- タスクを整理して優先順位を明確にする

- 進捗をこまめに報告する

- 周囲に助けを求めることを恐れない

- 周囲への感謝の気持ちを忘れない

- 焦らずに自分のペースを守る

自分の状況を事前に説明する

「要領が悪い」と思われていると感じる場合、まずは自分が努力していることや、どの部分に時間がかかっているのかを素直に伝えるのが有効です。

例えば、「初めての作業なので確認しながら進めています」や「慣れていない部分なので時間をいただきたいです」と伝えるだけで、周囲の期待値が調整され、イライラが軽減されることがあります。

誠実さを見せることで、相手も理解しやすくなります。

タスクを整理して優先順位を明確にする

周囲がイライラする理由の一つに、「何をやっているのか分からない」という点があります。

まずは、自分のタスクをリスト化し、優先順位を明確にしましょう。

そして、その計画を周囲と共有することで、「今これを優先して進めています」と状況を可視化できます。

このような行動は、周囲に安心感を与えると同時に、自分のペースで進める余裕を作ります。

進捗をこまめに報告する

作業が遅れることで周囲が不安になる場合があります。

そのため、進捗状況をこまめに報告することが重要です。

「ここまで終わりました」「あとこれだけ進めば完了します」といった簡単な報告を定期的に行うことで、周囲の不安やイライラを減らすことができます。

また、自分が取り組んでいる姿勢を見せることで、努力が伝わりやすくなります。

周囲に助けを求めることを恐れない

「要領が悪い」と思われる人ほど、すべてを自分でこなそうとしてしまいがちです。

しかし、苦手な部分や不安な点があれば、早めに周囲に相談することが大切です。

助けを求めることで、周囲は「この人はちゃんと解決策を考えている」と受け止め、イライラが軽減されるだけでなく、サポートを得られることも多くなります。

周囲への感謝の気持ちを忘れない

サポートを受けたり、多少ミスが発生した場合でも、周囲に感謝の言葉を伝えることで、関係が円滑になります。

「助けてもらってありがとう」「いつもフォローしてくれて助かっています」といった一言を添えることで、周囲の気持ちは柔らかくなり、イライラが軽減されることがあります。

焦らずに自分のペースを守る

周囲のイライラに敏感になると、焦ってミスが増えたり、さらに「要領が悪い」と思われてしまう原因になります。

必要以上に周りの反応を気にせず、まずは一つひとつ確実に作業を進めることを意識しましょう。

ミスを減らすことで、周囲のストレスも軽減されます。

要領が悪いと感じる場面があっても、工夫次第で周囲との関係は改善できます。

大切なのは、素直なコミュニケーションと、努力している姿勢を見せること。

これを意識するだけで、周囲のイライラが減り、より働きやすい環境を作ることができるでしょう。

実は、要領が悪い人ほど成功する

実は、要領が悪い人ほど成功します。

一見矛盾しているようですが、実は真実を含んでいます。

前述の通り、天才と呼ばれる人たちの多くは、一見すると要領が悪いように見えることがあります。

なぜなら、彼らはすべての可能性を深く掘り下げ、細部まで検証しながら進めているからです。

この慎重なアプローチが、最終的に大きな成果を生む秘訣となっています。

要領が悪いと感じる人は、「自分はダメだ」と落ち込む必要はありません。

むしろ、その性格が丁寧さや粘り強さを表している可能性が高いのです。

ただ、成功するためにはいくつかの工夫が必要です。その一つが「優先順位をしっかりと身につける」ことです。

優先順位を明確にすることで、限られた時間やエネルギーを重要なことに集中させることができます。

やるべきことをリスト化し、「今何が最も重要か」を常に意識する習慣を身につけるだけで、大きく改善できるでしょう。

さらに、すべてを完璧にこなそうとするのではなく、時には「ここはもう十分」という判断をする柔軟性も大切です。

要領が悪い人の特徴は、努力を惜しまないことや、ひとつのことに全力で取り組む姿勢です。

これを正しい方向に活かすことができれば、成功への道は確実に開けます。

自分を否定するのではなく、「これからどう工夫するか」を考えることが、成功への第一歩です。

あなたの「要領が悪い」と感じる部分が、実は大きな可能性の種であることを忘れずに、前向きに取り組んでみてください。

まとめ:真面目だけど要領が悪い人が成功するためのポイント

この記事のまとめです。

- 真面目さが要領の悪さを引き起こす理由を理解する

- 自分の完璧主義を抑え、効率を重視する工夫をする

- タスクの優先順位を正しくつける習慣を持つ

- 他人に頼ることを躊躇せず助けを求める意識を持つ

- 自分のキャパシティを正確に把握して無理をしない

- 真面目さを強みに変えるために柔軟性を身につける

- 失敗を次の成長のステップとして捉える

- スキルや効率化の方法を意識的に学び続ける

- 効率的なタイムスケジュールを作成し実行する

- 自分に向いている仕事や環境を選ぶ努力をする

- 小さな成功体験を積み重ねて自己肯定感を高める

- 完璧さを求めず、必要な部分だけに集中する癖をつける

- すべての作業を抱え込まず、適切にタスクを分散させる

- 進捗状況をこまめに振り返り、改善を繰り返す

- 真面目さが周囲の信頼を得る強みであると認識する

- スケジュールに余裕を持たせて予測不能な事態に備える

- 他人の視点を取り入れて新しい解決策を模索する

- 時間やエネルギーを浪費する無駄な作業を排除する

- 自分の弱点を認識し、そこを補うためのスキルを磨く

- 周囲のイライラを軽減するために丁寧なコミュニケーションを心がける