「やることが多すぎて無気力」な状態に陥っていませんか?

タスクが山積みで「しんどい」と感じ、脳が思考停止してしまい、「何もできない」と自分を責めているかもしれません。

過度なストレスで、大事なことさえ「忘れる」ようになり、仕事も「手につかない」。

その結果、ただこなすだけの「無気力仕事」モードになり、「何もしたくない」と思うのは、決して甘えではありません。

この記事では、その状態から抜け出すための具体的な方法を解説します。

- やることが多すぎて無気力や思考停止になる原因

- 「タスクを書き出す」だけで脳が楽になる理由

- タスクを仕分けるための「優先順位付け」の具体的な方法

- 無気力な時にまず取るべき「休息」と「最初の一歩」

やることが多すぎて 無気力の原因

- なぜ「何も できない」状態になる?

- 「しんどい」と感じるのは脳のSOS

- タスク過多が招く「思考停止」

- なぜ「書き出す」だけで楽になる?

- 過度なストレスが原因かも

- 「無気力仕事」モードの危険性

- 「何もしたくない」は甘えではない

なぜ「何もできない」状態になる?

「何も できない」状態は、あなたの脳が処理能力の限界(キャパオーバー)を迎えているサインです。

人間の脳が一度に処理できる情報量には限りがあります。

やるべきことが多すぎると、脳は「どれから手をつけるべきか」「何が重要か」を判断するためのエネルギー(意志力)を使い果たしてしまいます。

これは、たくさんのソフトを同時に立ち上げたパソコンがフリーズしてしまう現象とよく似ています。

タスクの多さによる「決断疲れ」が、行動を起こすための最初の引き金を引けなくさせているのです。

「しんどい」と感じるのは脳のSOS

「しんどい」「もう動きたくない」と感じるのは、単なる気分の問題ではなく、脳が発している明確なSOSです。

脳には「ワーキングメモリ」と呼ばれる、情報を一時的に記憶し処理するための作業台のような機能があります。

やることが多すぎると、この作業台がタスクで溢れかえり、新しい情報が入る隙間がなくなります。

「しんどい」という感覚は、脳が「これ以上は無理だ」とアラームを鳴らしている状態なのです。

このアラームを無視して頑張り続けると、脳は疲弊し、さらに深刻な無気力状態へと移行しやすくなります。

タスク過多が招く「思考停止」

タスクが多すぎると、脳は「思考停止」という防衛反応を起こします。

これは、情報過多というストレスから脳自体を守るための、いわば強制的なシャットダウンです。

「何から手をつければいいか分からない」どころか、「何から手をつけるべきか考えることすら億劫になる」状態がこれにあたります。

多くのタスクがすべて「重要で緊急」に見えてしまいます。

優先順位をつけるという高度な思考作業そのものを脳が拒否してしまうのです。

なぜ「書き出す」だけで楽になる?

この「思考停止」状態から抜け出す最も簡単な方法が、頭の中にあるタスクを「すべて書き出す」ことです。

なぜなら、書き出す行為は、脳のワーキングメモリを占拠しているタスクを、紙やデジタルのような「外部メモリ」に移す作業だからです。

例えば、3桁同士の掛け算を暗算で行うのは大変ですが、筆算なら簡単です。

これは、途中の計算結果を紙に書き出すことで、脳が「覚えておく」負担から解放されるためです。

タスクの書き出しもこれと同じ原理で、脳の負荷を劇的に減らし、「考える」ための余白(キャパシティ)を取り戻すことができます。

過度なストレスが原因かも

やることが多いという状況が続くと、それは慢性的なストレスとなります。

過度なストレスにさらされ続けると、体内で「コルチゾール」などのストレスホルモンが分泌されます。

このストレスホルモンは、脳の中でも特に思考や判断、計画を司る「前頭前野」の働きを鈍らせることが知られています。

その結果、普段なら簡単にできるはずの判断ができなくなったり、集中力が続かなくなったりして、無気力感に拍車がかかってしまうのです。

参考:こころの耳(厚労省)

「無気力仕事」モードの危険性

思考停止しながらも無理やり仕事を続けると、「無気力仕事」モードに陥りがちです。

これは、思考を伴わず、ただ目の前の作業を反射的にこなすだけの状態を指します。

このモードの危険性は、主に2つあります。

- ミスの増加

思考が停止しているため、普段ならあり得ないような単純なミスや確認漏れが多発します。 - 達成感の欠如

仕事を終えても「やりきった」という達成感が得られず、脳が報酬(ドーパミン)を感じられません。これにより、さらに「やる気」が失われ、無気力が慢性化するという悪循環に陥ります。

「何もしたくない」は甘えではない

ここまで見てきたように、「やることが多すぎて、何もしたくない」と感じる状態は、決して「甘え」や「怠慢」ではありません。

それは、情報過多、脳疲労、ストレスホルモンの影響といった、明確な理由によって引き起こされる心身の正常な防衛反応であり、エネルギー枯渇のサインです。

「頑張りが足りない」と自分を責めるのは、ガソリンが切れた車を「走れ」と叱咤するようなものです。

まずは「自分は今、エネルギーが切れているんだ」と現状を客観的に認めることから始めましょう。

やることが多すぎて 無気力を抜け出す方法

- まずは「忘れる」ための休息を

- 「手につかない」時の最初の一歩

- タスクを書き出して優先順位付け

- 「重要か緊急か」でタスクを仕分ける

- 完璧主義を手放す勇気

- 小さなタスクから始める

- 2週間以上続くなら専門家へ相談

- まとめ:やることが多すぎて無気力な状態から抜け出す

まずは「忘れる」ための休息を

やることが多すぎて無気力になっている時、最優先すべきは「休息」です。

タスクをこなすことよりも、まずは脳をリセットさせることが重要です。

ここで言う休息とは、ただダラダラすることではなく、「タスクのことを意識的に忘れる」ための積極的な休みを指します。

例えば、次のような行動です。

- 質の高い睡眠を確保す

- スマートフォンやPCから離れる

- デジタルデトックスの時間を作る

- 自然の中を散歩する

このように、脳をタスクから完全に切り離す時間が必要です。

「休むこと」も、思考停止から抜け出すための重要な「タスク」の一つだと認識しましょう。

脳に余白が戻らない限り、次のステップには進めません。

「手につかない」時の最初の一歩

休息をとっても、いざ仕事を前にすると「何から手をつければいいか分からない」と再び手が止まってしまうことがあります。

この状態を脱するコツは、タスクを極限まで細分化することです。

「企画書を作成する」という大きなタスクは、それ自体が心理的なハードルになります。

そうではなく、以下のように分解します。

- まず、パソコンの電源を入れる

- 企画書用の新しいファイルを作成する

- タイトルだけ入力する

このように、「5分あれば終わる」「何も考えなくてもできる」レベルまで行動のハードルを下げることです。

それが、動き出すための「最初の一歩」につながります。

タスクを書き出して優先順位付け

前述の通り、脳の負荷を減らすために「書き出す」ことは非常に有効です。

頭が少し動き出したら、「やること」をすべて紙やメモアプリに書き出し、全体像を可視化しましょう。

この時のポイントは、「仕事」も「プライベート」も区別せず、気になっていること全てを一覧にすることです。

頭の中だけで管理していると、タスクの全体量が見えずパニックになります。

書き出すことで初めて「自分がどれだけのことを抱えていたか」を客観的に把握でき、優先順位付けの準備が整います。

「重要か緊急か」でタスクを仕分ける

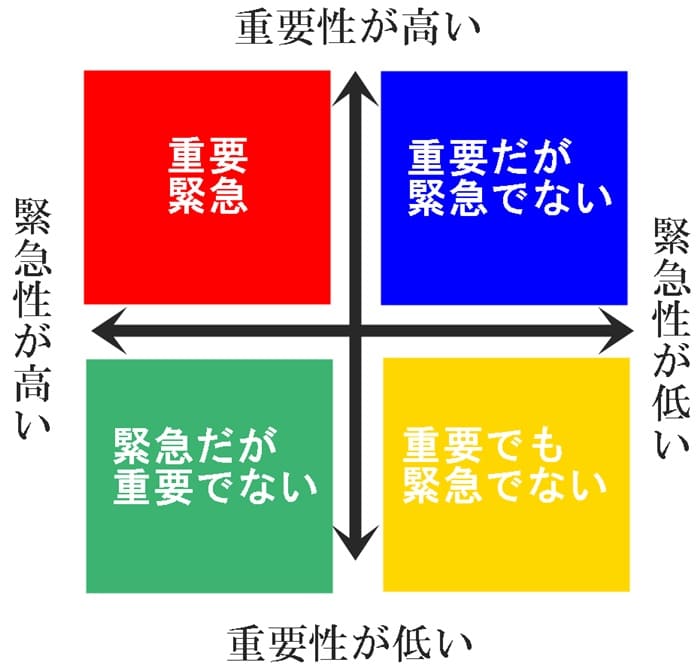

タスクを書き出したら、次は「優先順位付け」を行います。ここで最も有名で強力なフレームワークが、「緊急度と重要度」のマトリクス(アイゼンハワー・マトリクス)です。

全てのタスクを、以下の4つの領域に分類します。

- 第1領域:緊急かつ重要 (例:今日の締切、クレーム対応) → 今すぐやる

- 第2領域:緊急でないが重要 (例:将来のための計画、学習、健康管理) → 時間を確保してやる

- 第3領域:緊急だが重要でない (例:一部の電話対応、突然の来客) → 減らす・断る・人に任せる

- 第4領域:緊急でも重要でもない (例:意味のないSNS、だらだら続く会議) → やめる

無気力な時ほど、私たちは「第1領域(緊急かつ重要)」と「第3領域(緊急だが重要でない)」に振り回されがちです。

しかし、本当に注力すべきは「第2領域(緊急でないが重要)」です。

まずはこの仕分けを行い、「第4領域(やめる)」と「第3領域(減らす・任せる)」を特定するだけでも、やるべきことは大幅に減ります。

完璧主義を手放す勇気

やることが多い人ほど、「すべてを100点でこなさなければならない」という完璧主義の傾向が強いことがあります。

しかし、その思考こそが、行動へのハードルを上げ、無気力を引き起こす原因の一つです。

タスクに着手する際は、「まず60点の完成度でいいから終わらせる」という意識を持つことが重要です。

100点を目指して0点のままより、60点でも終わらせた方が、はるかに前進しています。

特に第1領域のタスクは、質よりもまず完了させることを目指しましょう。

小さなタスクから始める

優先順位付けができたら、すぐに終わる「小さなタスク」から手をつけるのも有効な戦略です。

例えば、第1領域や第3領域にある「メール1件返信する」「電話を1本かける」など、5分〜10分で完了するものです。

タスクを完了させると、脳内では達成感や快感をもたらす「ドーパミン」が放出されます。

これは「やる気ホルモン」とも呼ばれ、次の行動へのモチベーションを高めてくれます。

小さな成功体験を積み重ねることで、脳を「やる気モード」に切り替えていくのです。

2週間以上続くなら専門家へ相談

ここまでの対処法を試しても、「何もしたくない」「何をしても楽しくない」といった無気力な状態が2週間以上続く場合があります。

または日常生活に深刻な支障(例:起き上がれない、食事がとれない、仕事に行けない)が出ている場合もあります。

そんなときは、意志の問題ではなく、専門的なサポートが必要な可能性があります。

「甘えではないか」と一人で抱え込まず、心療内科や精神科、専門のカウンセラーなど、専門家に相談することをためらわないでください。

まとめ:やることが多すぎて無気力な状態から抜け出すために

やることが多すぎて無気力な状態は、あなたの心と脳が発するSOSサインです。

自分を責めず、まずは休息し、それからタスクを整理しましょう。

この記事の要点をまとめます。

- 「やることが多すぎて 無気力」なのは甘えではない

- 脳がキャパオーバーを起こし「思考停止」している状態

- 「しんどい」と感じるのは脳疲労のサイン

- 「何もしたくない」のは心身のエネルギーが枯渇した証拠

- まずは「忘れる」ための積極的な休息を最優先する

- 休息は脳をリセットするために必要なタスクの一つ

- タスクはすべて「書き出す」ことで脳の負荷を減らす

- 書き出すことは脳の「外部メモリ化」になる

- 「手につかない」時は、行動のハードルを極限まで下げる

- 「重要度」と「緊急度」でタスクを4つに仕分ける

- 「やらないこと(第4領域)」を決めるのが最も重要

- 完璧主義を手放し「60点」を目指す

- 5分で終わる小さなタスクから始め、達成感を得る

- 「無気力仕事」はミスを増やし、やる気をさらに奪う

- 無気力状態が2週間以上続く場合は専門家への相談を検討する