仕事が早い人は一見、職場にとって頼もしい存在のように思われがちですが、実際には、仕事が早すぎる人を「迷惑」と感じる場面も少なくありません。

仕事が早いだけの人や、マイペースなのに仕事が早い人は、他のメンバーにとって負担やストレスになることがあります。

また、仕事早い人が周囲に「疲れる」と感じさせたり、働きすぎる人が迷惑をかけてしまうケースもあるのです。

この記事では、「仕事が早い人 頭の回転が速い」という評価を受けつつも、なぜ迷惑と捉えられるのか、その背景や原因を掘り下げます。

さらに、職場で「おっとりしているのに仕事が早い」人や、「仕事ができる人が迷惑」とされる理由についても解説します。

加えて、「仕事が早すぎて暇になる」という状況や、それが引き起こす影響についても触れながら、どのように対応すれば周囲との調和を図りつつ、自身の能力を最大限に発揮できるのかを考察します。

職場での人間関係や効率を考える上で、「仕事が早い」ことのメリットとデメリットを整理し、具体的な対策やコツを紹介します。

- 仕事が早すぎる人が周囲に与える影響と迷惑の原因

- 仕事のスピードと質のバランスを取る重要性

- チームでの協調性や適切な役割分担の方法

- ストレスや誤解を防ぐためのコミュニケーションの工夫

仕事が早すぎる人が迷惑と思われる理由

- 仕事が早すぎて迷惑ってどういうこと?

- チームワークに与える影響

- ペースの違いによる疲れ

- マイペースなのに早すぎる仕事による負の評価

- 暇な同僚に嫉妬される原因を考える

- 仕事が早い理由は頭の回転が早いため?

仕事が早すぎて迷惑ってどういうこと?

仕事が早すぎる人が周囲に迷惑をかけてしまう背景には、さまざまな要因が潜んでいます。

まず、仕事が早すぎることは一見効率的で良いことのように思われますが、他のメンバーのペースを乱してしまう場合があります。

たとえば、チーム全体で進めるべきプロジェクトの場合、一人だけが進みすぎると、他のメンバーが追いつけず混乱を招くことがあります。

これによって、必要な調整や確認作業が増え、最終的には全体の生産性が低下することもあります。

また、仕事が早すぎる人は時として「独りよがり」と見なされることがあります。

特に、仕事を早く終わらせることを優先するあまり、他の人の意見や助けを求めるタイミングを無視してしまうと、周囲とのコミュニケーションが不足し、信頼関係が損なわれるリスクがあります。

たとえば、デザインや仕様変更など、他者との確認を必要とする場面で一人で進めすぎると、結果的に修正作業が発生し、手戻りが増えてしまうのです。

さらに、仕事が早い人は、同僚からの嫉妬やプレッシャーの対象になることもあります。

「あの人のペースについていけない」「自分の仕事が遅いと思われているのではないか」という感情が芽生え、職場内の人間関係に悪影響を与える場合があります。

こうした感情は、オープンなコミュニケーションの障害となり、チーム全体の雰囲気を悪化させかねません。

このように、仕事が早すぎることが必ずしも良い結果をもたらすわけではありません。

状況や周囲の環境に配慮し、適切なペースで仕事を進めることが重要なのです。

チームワークに与える影響

仕事が早すぎることは、チームワークにおいてさまざまな影響を及ぼします。

たとえば、あるメンバーが他の人よりも早く作業を終わらせた場合、次のステップで必要な情報共有や協力を待つことになり、全体の進行が滞ることがあります。

これは特に、プロジェクトが複数人で進められる場合に顕著です。

過剰なスピード感は、他のメンバーに焦りやプレッシャーを与えることがあり、その結果、全体の士気が下がるリスクも考えられます。

さらに、仕事を急ぐあまり、適切なコミュニケーションが取れない場合、誤解やすれ違いが生じることがあります。

たとえば、進捗状況や課題を共有せずに次の作業に移ってしまうと、他のメンバーが置いてけぼりになり、最終的な成果物にミスや手戻りが発生することもあるのです。

このような状況は、チームの信頼関係を損なう要因にもなり得ます。

一方で、仕事が早い人の行動が、他のメンバーにとって「基準が高すぎる」と感じられる場合もあります。

このような場合、他のメンバーが無理にペースを合わせようとしてストレスを感じたり、逆に「自分には無理だ」と諦めてしまうこともあります。

こうした負の連鎖を防ぐためには、全体の進行状況やメンバー間の期待値をしっかりと確認し合いながら進めることが重要です。

以上のように、チームワークを円滑にするためには、単に早さを追求するのではなく、全員が適切に役割を果たし、互いにフォローし合える環境を構築することが欠かせません。

特に、ペースの違いによるストレスを軽減するためには、各メンバーが互いの進捗や状況を共有しながら、適切なコミュニケーションを取ることが求められます。

これにより、チーム全体が一体感を持ち、効率的に目標に向かうことができるのです。

ペースの違いによる疲れ

仕事が早すぎる人が周囲に疲れさせるストレスを与えてしまう原因の一つは、ペースの違いによるものです。

特に職場では、各自が異なるスピードや優先順位で仕事を進めるため、一部の人が極端に早く動くことで、周囲にプレッシャーを与えてしまうことがあります。

このような状況は、結果的にチーム全体の雰囲気を悪化させる原因にもなり得ます。

例えば、他のメンバーがまだ取り組んでいるタスクについて、すでに完了した人が追加の仕事を求めるようなケースでは、遅れているという焦りや、適切な進行が妨げられる感覚が生まれることがあります。

また、必要以上に早く動いた結果、仕事の質が犠牲になる場合もあります。

このような事態は、周囲の人々が補完作業や修正をしなければならない状況を引き起こし、ストレスをさらに増加させます。

一方で、仕事のスピードが速いこと自体が悪いわけではありません。

むしろ適切な速度で成果を出すことは重要です。

しかし、周囲との調和が欠けると、個人のスピードがチーム全体の効率を低下させる要因になることを理解しておく必要があります。

そのため、コミュニケーションを積極的に行い、他のメンバーの進捗状況を確認しながら、自分のスピードを調整することが重要です。

マイペースなのに早すぎる仕事による負の評価

仕事が早すぎることが必ずしもプラスに働くわけではなく、場合によっては評価に悪影響を与えることがあります。

例えば、早く仕事を終わらせることを最優先にするあまり、細部への注意や品質管理が疎かになることがあります。

この結果、提出物にミスが多い、内容が浅いといった印象を与えてしまう可能性があります。

どれだけスピードが速くても、内容が不完全であれば評価には繋がりにくいのです。

また、仕事が早いことで「雑」というレッテルを貼られるケースもあります。

特に、他のメンバーが進捗を慎重に進めている中で、一人だけ急いで結果を出すと、「ちゃんと考えていないのではないか」「上司の評価を狙っているのではないか」という誤解を生むことがあります。

こうした誤解は、周囲との関係を悪化させる要因にもなり得ます。

さらに、スピードが評価される業務でも、あまりにも早すぎると期待値を上げすぎるリスクがあります。

一度そのスピードが「当たり前」と見なされてしまうと、それ以降、少しでもペースが落ちた場合に「手を抜いている」と思われる可能性があります。

このため、持続可能なスピードで安定して成果を出す方が、長期的には良い評価を得られる場合が多いのです。

このように、早さは一つの強みである一方で、注意深くバランスを取らないと、評価を下げる要因になりかねません。

仕事の質とスピードの両方を意識し、他者とのコミュニケーションや確認を怠らないことが重要です。

暇な同僚に嫉妬される原因を考える

仕事が早すぎる人が暇にしている同僚に嫉妬される理由には、さまざまな心理的要因が関係しています。

たとえば、職場では誰もが一定のペースで仕事を進めることを期待されているため、特定の個人が目立って高いスピードで結果を出すと、他のメンバーに「自分は劣っているのではないか」という劣等感を抱かせる可能性があります。

この感情は、特に周囲の人が日頃から努力している場合に強く感じられる傾向があります。

また、仕事が早い人は「自分をよく見せようとしている」と誤解されることもあります。

特に、上司の目を引くようなスピード感や成果を見せると、同僚は「評価を独占されてしまうのではないか」という懸念を抱く場合があります。

このような嫉妬心は、直接的な対立を生むだけでなく、陰口や人間関係の軋轢といった形で表面化することも少なくありません。

さらに、仕事が早い人が他者に対して協力を求めずに進める場合、「自分たちの意見が軽視されている」と感じられることがあります。

これは、同僚のモチベーションや自己効力感を損なう原因になりかねません。

たとえば、会議中に一人で問題を解決しようとする態度を見せると、チーム全体の信頼関係が揺らぐこともあります。

このような状況を避けるためには、仕事のスピードだけでなく、他者との調和や配慮を意識することが重要です。

たとえば、進捗状況を共有しながら、他のメンバーにも意見やアイデアを求めることで、嫉妬や誤解を軽減できるでしょう。

仕事が早い理由は頭の回転が早いため?

仕事が早い人が持つ共通の特徴として、「頭の回転が早い」という点がよく挙げられます。

確かに、物事を素早く処理する能力や状況を的確に判断する力は、仕事をスムーズに進めるために欠かせません。

しかし、頭の回転が早いことと仕事のスピードが必ずしも比例するわけではない点にも注意が必要です。

頭の回転が早い人は、情報を瞬時に整理し、優先順位を的確に判断できる能力を持っています。

このようなスキルがあることで、次に何をすべきかを迷わず判断し、行動に移すまでの時間を短縮できるのです。

例えば、メールの返信やタスクの処理を短時間でこなすことができ、結果的に「仕事が早い」と評価されることがあります。

一方で、頭の回転が早いからといって、常に適切な結果を出せるとは限りません。

スピードを優先するあまり、十分な確認や深い考察が不足し、仕事の質に影響を与える場合もあります。

特に、プロジェクトやチームワークが重要な業務では、スピードだけでなく、周囲との調和や協力が必要です。

頭の回転が早くても、それを適切に活用しなければ、逆に「独りよがり」と見なされるリスクがあります。

また、頭の回転が早い人は、周囲から「期待されすぎる」ことも多く、それがプレッシャーとなる場合もあります。

職場での役割や成果が認められるのは良いことですが、それに応えようとする過度の意識が、長期的にはストレスや燃え尽き症候群につながる可能性もあります。

したがって、仕事が早い人や頭の回転が早い人がさらに成果を出すためには、自身のスピードと質をバランス良く保つことが大切です。

また、他者との協力を重視し、状況に応じた柔軟な対応ができるようになることで、スピードと信頼の両方を得られるでしょう。

スピードは一つの武器ですが、それを過信せず、職場全体の効率を高める意識を持つことが重要です。

仕事が速すぎる人が、迷惑にならないためのコツ

- 協調性を意識したスピードの調整法

- 自己完結せず他人を巻き込むポイント

- 質とスピードを両立する方法

- 効率的な時間管理術

- 相談を活用して進捗を加速させる

- チームでの適切な役割分担のコツ

協調性を意識したスピードの調整法

職場で効率的に仕事を進めるためには、協調性を意識してスピードを調整することが重要です。

個人の能力やスピードは評価されますが、チーム全体の成果を最大化するには、周囲と歩調を合わせるスキルも必要です。

例えば、自分が早く仕事を終わらせたとしても、他のメンバーが遅れている場合、それがチームの全体的な成果に影響する可能性があります。

このような場合、自分の余った時間を使って他のメンバーをサポートすることが、全体のパフォーマンス向上につながります。

また、周囲の状況を観察し、進行状況に応じて自身のペースを適切に調整することで、ストレスやプレッシャーを和らげることも可能です。

さらに、協調性を高めるためには、定期的に進捗状況を共有する場を設けるのがおすすめです。

例えば、朝会やミーティングで各自の進行状況を確認し、必要に応じてタスクを再割り当てすることで、チーム全体のスムーズな運営が実現します。

このように協調性を意識したスピード調整を行うことで、仕事の効率だけでなく、チームの信頼感も向上させることができます。

自己完結せず他人を巻き込むポイント

仕事を進める際に、自己完結してしまうことは効率的な反面、周囲とのコミュニケーション不足を引き起こし、結果的にチーム全体の成果を損ねることがあります。

特に、スピードを重視するあまり他人の状況を考慮せずに進めてしまうと、周囲のサポートや協力を得る機会を逃すことになりかねません。

そのため、意識的に他人を巻き込みながら仕事を進めることが重要です。

例えば、あるプロジェクトを進める中で、自分が担当する部分を迅速に終わらせた場合でも、チーム全体の進捗が遅れている場合は、そこで自分の役割が終わりだと考えず、他のメンバーの作業をサポートする姿勢を持つべきです。

このような行動は、単なる時間の有効活用にとどまらず、チーム全体の信頼関係の構築にも寄与します。

また、自分一人では気づかない改善点や新しい視点を得られることも多いため、結果としてプロジェクトの質を高めることにもつながります。

さらに、他人を巻き込むためには、積極的な情報共有が欠かせません。

たとえば、進捗状況や課題点を共有することで、他のメンバーが適切にフォローアップできる環境を整えることができます。

また、他のメンバーにも自分の仕事の進行状況を伝えることで、「助けが必要なのか」「調整が必要なのか」を適切に判断できるようになります。

このような双方向のコミュニケーションは、チーム全体の生産性を向上させる鍵となります。

一方で、他人を巻き込む際には、過度に負担をかけないよう配慮することも重要です。

例えば、状況を把握せずに一方的にアドバイスを送ると、相手に余計なストレスを与えることがあります。

そのため、他人を巻き込む際には、まず相手の状況をよく確認し、適切なタイミングで提案やサポートを行うことを心がけましょう。

このように、相手の立場を考慮した協力関係を築くことで、チーム全体のパフォーマンスが大幅に向上するはずです。

つまり、「自己完結せず他人を巻き込む」とは、自分の仕事を効率的に進めるだけでなく、周囲の状況やニーズを適切に考慮し、必要に応じてサポートを提供し合う姿勢を持つことです。

このアプローチを取り入れることで、仕事のスピードだけでなく、質や信頼関係も高めることができるでしょう。

質とスピードを両立する方法

仕事のスピードを上げつつも、その質を確保することは、多くの人が目指す目標です。

ただし、これを実現するには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。

質とスピードを両立するためには、単に手早く作業を終わらせるだけでは不十分であり、計画的かつ効率的な取り組みが求められます。

まず、タスクを効率的に管理するために、優先順位を明確にすることが重要です。

すべてのタスクを同時に進めようとすると、集中力が分散し、結果的にどちらも中途半端になることがあります。

そのため、重要度や締切を基準にタスクを整理し、まず取り組むべきものに集中することが推奨されます。

次に、ツールやテクノロジーを活用することで作業効率を高めることも効果的です。

例えば、プロジェクト管理ツールを使用してタスクの進行状況を可視化し、必要なリソースを正確に割り当てることができます。

また、ルーチンタスクを自動化することで、手動作業にかかる時間を削減できる点も見逃せません。

さらに、質を維持するためには、定期的な見直しとフィードバックが欠かせません。

一度にすべてを完璧にしようとするのではなく、途中段階で成果物をチェックすることで、修正が必要な箇所を早期に特定できます。

これにより、最終的な手戻りを防ぐことが可能です。

また、健康的なワークライフバランスを保つことも、質とスピードの両立に寄与します。

疲労がたまると集中力が低下し、結果的に効率が悪くなるため、適切な休息をとることが大切です。

以上のように、質とスピードを両立させるには、計画性、効率化ツールの活用、適切なフィードバックの実施、そして休息の確保といった複数の要素を組み合わせることが求められます。

これを実践することで、個人のパフォーマンスを向上させるとともに、チーム全体の成果にも良い影響を与えることができます。

効率的な時間管理術

効率的な時間管理術は、日々の業務を計画的に進めるための基盤となります。

まず、効果的な時間管理には、タスクの優先順位を明確にすることが欠かせません。

これは、重要度や緊急度を基準にタスクを整理し、どれを先に処理するかを判断するプロセスです。

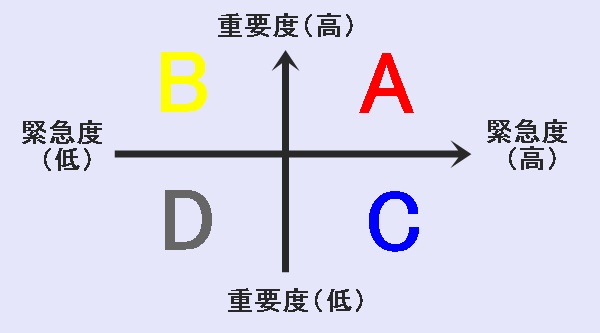

この際、よく使用される方法に「緊急度・重要度マトリックス」があります。

この手法を活用することで、自分のリソースを最も効果的に活用できるようになります。

また、時間管理を成功させるためには、タスクを細分化し、実行可能な単位に分けることが効果的です。

大きなプロジェクトや長期的な目標は、漠然とした状態では対処しづらく、遅延やストレスの原因になります。

しかし、タスクを小さく分割し、それぞれに期限を設定することで、進捗状況を正確に把握しやすくなります。

このような細分化は、進捗感を得ることでモチベーションを高める効果もあります。

さらに、スケジュール管理ツールやプロジェクト管理ソフトウェアを活用することもおすすめです。

これらのツールを利用することで、進行中のタスクを可視化し、時間の使い方を効率化することができます。

例えば、GoogleカレンダーやNotionのようなツールを使えば、スケジュールを一元管理でき、何をすべきか一目で分かるようになります。

また、リマインダー機能を活用することで、重要な期限を見逃す心配もなくなります。

さらに忘れてはならないのが、時間管理における柔軟性です。

計画を立てること自体は重要ですが、予定外のタスクや変更が発生した場合に対応する余裕も必要です。

このため、スケジュールには「バッファ時間」を設けるのが良いでしょう。

こうすることで、急な依頼や予期せぬ遅延にも落ち着いて対処できます。

以上のように、効率的な時間管理術を実践することで、作業効率が向上し、結果的にストレスの軽減やチーム全体の成果向上にもつながります。

適切なツールと戦略を組み合わせて、時間を最大限に活用しましょう。

相談を活用して進捗を加速させる

相談を活用することは、仕事の進捗を大幅に加速させる有効な手段です。

一人で抱え込みすぎると、問題の解決が遅れるだけでなく、視野が狭くなりがちです。

一方で、他者の意見や経験を取り入れることで、新たな視点やアプローチを得ることができ、より効率的に目標へ到達できる可能性が高まります。

例えば、同僚や上司に定期的に相談を行うことで、自分では気づかなかった改善点や、作業を効率化するためのヒントを得ることができます。

特に専門的な知識が必要な場合、経験豊富なメンバーからのアドバイスは非常に貴重です。

また、相談を通じて周囲とのコミュニケーションを深めることで、チーム全体の連携が強化され、結果的に全体の生産性向上にも寄与します。

具体的な方法としては、進捗状況を定期的に共有するミーティングを設けたり、必要に応じてタスクの優先順位を見直すことが挙げられます。

さらに、オンラインツールを活用すれば、離れた場所にいるメンバーともスムーズに情報を交換することが可能です。

たとえば、SlackやMicrosoft Teamsなどのコミュニケーションツールを活用することで、迅速かつ的確な相談が実現します。

ただし、相談を行う際には、事前に課題を明確に整理しておくことが重要です。

具体的な質問を準備することで、相手も的確なアドバイスを提供しやすくなります。

また、相談を受けた側に感謝の意を伝えることで、今後も気軽に意見を求められる環境を構築することができます。

このように、相談を効果的に活用することは、個人の成長だけでなく、チーム全体の成果向上にも繋がります。

自分一人で解決することにこだわらず、積極的に周囲の力を借りることで、仕事の進捗をスムーズに進めましょう。

チームでの適切な役割分担のコツ

チームで効率よく成果を上げるためには、適切な役割分担が欠かせません。

まず、各メンバーの強みや得意分野を理解し、それに基づいて役割を割り振ることが重要です。

例えば、分析が得意なメンバーにはデータ解析を、コミュニケーション能力に長けた人には顧客対応やチーム内の調整役を任せるといった具体的な割り振りが考えられます。

さらに、役割分担を行う際には、チーム全体での話し合いを欠かさないことが大切です。

一方的に役割を決めるのではなく、各メンバーの意見や希望を取り入れることで、より納得感のある役割分担が可能になります。

また、全員が自分の役割を十分に理解し、責任を持って取り組むことで、チームの一体感が高まります。

次に、役割分担の効果を最大化するために、進捗管理を徹底しましょう。

具体的には、プロジェクト管理ツールを活用してタスクの進行状況を可視化し、誰がどの業務を担当しているかを全員が把握できる状態を作ることが効果的です。

これにより、業務の重複や抜け漏れを防ぎ、効率的なチーム運営が実現します。

さらに、役割分担を定期的に見直す柔軟性も必要です。

プロジェクトが進行する中で、業務の内容や必要なスキルが変化することがあります。

その場合、状況に応じて役割を再調整することで、チーム全体のパフォーマンスを維持することができます。

このように、適切な役割分担を実現するためには、メンバーの特性を理解し、話し合いを重視しながら柔軟に対応することが重要です。

これにより、個々の能力を最大限に発揮し、チームとしての成果を最大化することができるでしょう。

まとめ:仕事が早すぎる人が迷惑な理由と対応策

この記事のまとめです。

- 仕事が早すぎると他人のペースを乱す可能性がある

- チーム全体の調和を損なうことがある

- 早さが優先され、仕事の質が犠牲になる場合がある

- 他メンバーに焦りやストレスを与えることがある

- コミュニケーション不足による誤解が生じやすい

- 調整や確認不足で手戻りが増える場合がある

- 周囲の進捗状況を確認しながら作業を進める

- チーム全体での目標を共有し、調和を重視する

- 自己完結せず、他人の意見や協力を積極的に求める

- 定期的にタスクの進行状況を全体で確認する

- スピードよりも質を意識し、丁寧に作業を行う

- 自分のペースを他人に押し付けない

- スケジュールに余裕を持たせ、柔軟に対応する

- 必要以上に周囲へプレッシャーを与えない

- タスクを優先順位に基づいて適切に管理する

- チーム内の役割分担を明確にして効率を上げる

- コミュニケーションを重視し、誤解を防ぐ

- 短期的な成果だけでなく、長期的な影響を考慮する

- 進捗に合わせて調整やタスクの再割り当てを行う

- 他人を尊重し、適切なフィードバックを心がける

- 自身のスピードが評価にどう影響するか冷静に分析する