人間関係がめんどくさい職場に、心から疲れたと感じていませんか?

噂話や悪口ばかりでくだらないと感じたり、めんどくさい人の特徴に当てはまる同僚や、特に厄介なめんどくさいおばさんなど女性との関わりにうんざりしたり…。

人間関係が悪い職場の特徴が揃った環境では、仕事に行くこと自体が苦痛になりますよね。

この記事では、そんなあなたのための究極の対処法を提案します。

基本は深入りしないこと。

そして、「どうでもいい」と上手に割り切るためのドライな思考法や、相手と一定の距離を保つ具体的なコツを、心理学的な視点も交えて徹底的に解説します。

- 人間関係が「めんどくさい」と感じる根本原因

- 関わってはいけない人の具体的な特徴

- ストレスを溜めないための心理術と割り切り方

- 明日から実践できる具体的な距離の保ち方

人間関係がめんどくさい職場の原因と特徴

- 人間関係が悪い職場の特徴とは

- 周囲を困らせるめんどくさい人の特徴

- なぜ職場の人間関係は「くだらない」のか

- 「疲れた…」と感じる心理的メカニズム

- 特にめんどくさいおばさん・女性との関わり

人間関係が悪い職場の特徴とは

「この職場の人間関係、なんだかめんどくさい…」と感じる時、その原因は個人の問題だけでなく、職場全体が持つ特有の雰囲気や文化にあることも少なくありません。

人間関係が悪い職場には、いくつかの共通した危険なサインが存在します。

もしあなたの職場がこれらに当てはまるなら、注意が必要かもしれません。

最も分かりやすい特徴は、噂話や悪口が日常的に横行していることです。

給湯室や休憩室で、その場にいない人の話題で盛り上がっている光景が当たり前になっていませんか。

このような環境では、ポジティブなコミュニケーションが生まれにくく、「いつ自分がターゲットにされるか分からない」という不信感が蔓延します。

結果として、誰もが本音を話すことを恐れ、表面的な付き合いに終始してしまいます。

また、情報共有が適切に行われないのも、関係性が悪い職場の典型的な特徴です。

特定のグループ内だけで情報が共有され、意図的に誰かを仲間外れにしたり、必要な連絡が伝わらずに業務上のミスを誘発したりします。

これは単なる連携不足ではなく、情報をコントロールすることで、職場内に見えない派閥や権力構造を生み出す、陰湿な行為と言えるでしょう。

関係性が悪い職場の危険なサイン

- 失敗を過剰に責める文化

ミスをした個人を徹底的に非難し、チャレンジを恐れる雰囲気が蔓延している。 - 感謝や称賛の言葉がない

誰かが良い仕事をしても、それが当たり前とされ、ポジティブなフィードバックが全くない。 - 過度な成果主義

同僚が協力者ではなく、蹴落とすべきライバルと見なされ、足の引っ張り合いが起こる。 - 上司が感情的

管理職が気分によって指示を変えたり、特定の人を贔屓したりするため、部下が常に顔色をうかがっている。

これらの特徴を持つ職場では、本来業務に向けるべきエネルギーが、不要な人間関係の調整に浪費されてしまいます。

もしあなたの職場がこれらに当てはまるなら、それはあなたが悪いのではなく、職場環境そのものに問題がある可能性が高いのです。

周囲を困らせるめんどくさい人の特徴

職場の人間関係を複雑で面倒なものにしているのは、特定の「めんどくさい人」がいる場合もあります。

彼らは無自覚に、あるいは意図的に、周囲のエネルギーを奪い、職場の生産性を著しく低下させます。

あなたの周りにも、以下のような特徴を持つ人物がいないか、チェックしてみましょう。

タイプ1:感情の起伏が激しい「気分屋」

その日の気分によって言うことや態度が180度変わるタイプです。

機嫌が良い時は親しみやすいのに、機嫌が悪いと挨拶を無視したり、些細なことで部下に八つ当たりしたりします。

周囲は常に彼らの顔色をうかがわなければならず、精神的な疲労は計り知れません。

彼らの機嫌は、天候のようにコントロール不可能なものと割り切る必要があります。

タイプ2:何でも自分の手柄にする「テイカー」

チームの成功はすべて自分の手柄、失敗はすべて他人のせい。

このような自己中心的な人物は、組織のチームワークを根本から破壊します。

人のアイデアを盗んだり、部下の仕事を横取りしたりすることに罪悪感がなく、自分の評価を上げることしか考えていません。

彼らにとって、同僚は協力者ではなく、利用するための駒なのです。

タイプ3:噂話と陰口が大好きな「ゴシップメーカー」

業務とは全く関係のない、他人のプライベートな噂や悪口を吹聴して回ることで、自分の存在価値を確認しようとします。

彼らは「ここだけの話だけど…」と秘密を共有することで、相手との間に歪んだ一体感を生み出そうとします。

その輪に加わってしまうと、あなたも同類と見なされ、信用を失うことになります。

他にもいる!めんどくさい人の特徴

- マイルールを押し付ける「評論家」

業務の本質とは関係ない、自分だけの細かすぎるルールを他人に強要し、従わないと批判する。 - 責任から逃げる「言い訳の達人」

自分の非を絶対に認めず、常に巧みな言い訳を用意して責任転嫁を図る。 - プライベートに踏み込みすぎる「詮索好き」

「休日は何してたの?」「恋人はいるの?」など、仕事に関係ない質問をしつこく繰り返す。

これらの「めんどくさい人」は、承認欲求が異常に強い、あるいは自己肯定感が極端に低いといった、内面的な問題を抱えていることが少なくありません。

彼らの言動に振り回されず、冷静に対処することが、あなたの心を守る上で非常に重要です。

なぜ職場の人間関係は「くだらない」のか

仕事そのものにはやりがいを感じているのに、職場の人間関係について考えると、心の底から「くだらない」と感じ、ため息が出てしまう…。

多くのビジネスパーソンが、このような虚しさを経験しています。

なぜ、本来は目標達成のために協力すべき職場の人間関係が、これほどまでに「くだらない」ものになってしまうのでしょうか。

その最大の理由は、多くの対立や摩擦が、会社の業績や仕事の成果といった本質的な目的とは全く関係のない、個人の感情やプライド、好き嫌いといった次元で発生しているからです。

例えば、Aさんの企画書が採用されてBさんの企画書が不採用になった場合、本来であればチームの目標達成のためにAさんの企画を全員でサポートすべきです。

しかし、人間関係がこじれた職場では、「Bさんのプライドが傷ついた」「Aさんは上司に気に入られているからだ」といった、業務とは無関係な感情論が渦巻き、足の引っ張り合いが始まります。

また、ランチのメンバーや飲み会の席順、誰かのSNSへの「いいね!」の有無など、学生時代の教室で起こるようなレベルの小さな派閥争いや同調圧力が、大人が集まる職場でも日常的に繰り広げられています。

仕事をしに来ているはずなのに、なぜこんなことに貴重な時間と精神をすり減らさなければならないのか。そう感じてしまうのは、至極当然のことです。

結局のところ、「くだらない」と感じるのは、その人間関係が何の生産性も生み出さない、ただの感情の消耗戦だからです。

あなたのその感覚は、全く間違っていません。

この虚しさから抜け出すには、「自分はこのくだらないゲームに参加しない」と心に決めることが重要です。

他人の感情の渦に巻き込まれることなく、自分はプロフェッショナルとして、仕事の成果を出すことだけに集中する。

そのように意識を切り替えるだけで、周囲のくだらない人間関係が、遠い世界の出来事のように感じられるようになるでしょう。

「疲れた…」と感じる心理的メカニズム

職場のめんどくさい人間関係に対処していると、ある日突然、糸が切れたように「もう、疲れた…」と感じ、何もかもが嫌になってしまうことがあります。

この深刻な疲労感は、単なる気分の問題ではなく、心理学的に説明できる明確なメカニズムによって引き起こされています。

その中心にあるのが、「感情労働(Emotional Labor)」という概念です。

これは、社会学者のアーリー・ホックシールドが提唱したものです。(参照:労働政策研究・研修機構、『管理される心』アーリー・ホックシールド著)

「感情労働」とは、仕事のために自分の本当の感情を抑圧・管理し、組織から求められる感情(例えば、常に笑顔で親切であること)を演じる労働を指します。

めんどくさい上司の理不尽な要求に怒りを感じていても、それを押し殺して笑顔で「承知いたしました」と答えなければならない。

このような行為が、肉体労働と同じか、それ以上に精神的なエネルギーを消耗させるのです。

また、常に周囲の顔色をうかがい、「今、誰が機嫌が悪いか」「この発言をしたら、あの人はどう思うか」と気を配り続けることは、脳に多大な負荷をかけます。

これは、パソコンのバックグラウンドで常に重いソフトが動き続けているようなもので、認知資源(集中力)が絶えず浪費されている状態です。

その結果、疲れ果ててしまい、本来の業務に集中できなくなり、仕事のパフォーマンスが低下し、さらに自己嫌悪に陥るという悪循環を生み出します。

限界を迎える前に相談を

もし、人間関係の疲れが原因で、不眠や食欲不振、休日の無気力といった身体的な症状が出始めたら、それは心が限界に近づいているサインかもしれません。

一人で抱え込まず、信頼できる人に話を聞いてもらったり、専門の相談窓口を利用したりすることが非常に重要です。

厚生労働省が運営するポータルサイト「こころの耳」では、働く人のためのメンタルヘルス相談窓口の情報が提供されています。(参考:厚生労働省「こころの耳」)

あなたが「疲れた」と感じるのは、あなたが弱いからではありません。

むしろ、それだけ誠実に、そして懸命に、困難な環境に適応しようと努力してきた証なのです。

まずは、そんな自分自身を認め、いたわってあげることから始めましょう。

特にめんどくさいおばさん・女性との関わり

職場の人間関係において、「めんどくさい」と感じる対象として、残念ながら特定の「おばさん」や女性社員が挙げられてしまうことが少なくありません。

もちろん、これは性差別ではありません。

実際に多くの人が悩んでいる現実として、その特徴と背景を冷静に分析してみることは、有効な対策を立てる上で役立ちます。

なぜ、特定の女性の言動が「めんどくさい」と捉えられがちなのでしょうか。

一つの理由として、コミュニティ内での人間関係や調和を重視する傾向が、一部で過剰に現れてしまうことが挙げられます。

これにより、下記のような行動が生まれることがあります。

- 過度な詮索

「〇〇さん、週末どこ行ってたの?」「彼氏とは順調?」など、プライベートな領域に過剰に踏み込み、人間関係の情報を把握しようとする。 - 派閥の形成

ランチや休憩時間のメンバーを固定化し、グループに属さない人を疎外したり、陰口を叩いたりすることで、結束力を高めようとする。 - 感情的な同調圧力

「普通はこうするべきでしょ?」「みんなそう思ってるよ」と、論理ではなく感情や「空気」で相手をコントロールしようとする。

これらの行動は、本人にとっては「コミュニケーションの一環」「親しさの表現」である場合もあります.

ですが、受け取る側にとっては、精神的な負担や同調圧力となり、「めんどくさい」と感じる大きな原因となります。

特に、長年同じ部署にいる「お局様」と呼ばれるような立場の女性は、独自のルールや価値観を職場に持ち込みます。

新しく入ってきた人がそれに従わないと、執拗に攻撃するというケースも見られます。

これは、自分のテリトリーや既得権益が脅かされることへの恐怖心の表れかもしれません。

こうした相手と関わる際は、真正面から対立するのは得策ではありません。

挨拶や業務上の報告・連絡・相談は丁寧に行いつつ、プライベートな話題は巧みにかわし、派閥争いには決して加担しないことです。

とても難しいのですが、毅然とした態度で、「私はあなたと敵対しませんが、あなたのルールには染まりません」という姿勢を貫くことが、最も賢明な対処法と言えるでしょう。

人間関係がめんどくさい職場での賢い対処法

- 今すぐできる具体的な対処法まとめ5選

- 基本的なスタンスは深入りしないこと

- 「どうでもいい」「仕事だけ」と割り切るドライな関係

- 相手と上手く一定の距離を保つコツ

- アドラー心理学で相手の課題として割り切る

- マズローの欲求五段階説から見る欲求の満たし方

- まとめ:人間関係がめんどくさい職場を乗り切るには

今すぐできる具体的な対処法まとめ5選

職場のめんどくさい人間関係に、これ以上振り回されないために、今日からすぐに実践できる、具体的で効果的な対処法を5つに絞ってご紹介します。

これらを意識するだけで、あなたの心の負担は劇的に軽くなるはずです。

- 挨拶と「報連相」以外は喋らないと決める

- 自分のプライベートな情報を開示しない

- 常に「事実」ベースで会話する

- 物理的な距離を取る

- 社外に「逃げ場所」を作る

挨拶と「報連相」以外は喋らないと決める

社会人としての最低限のマナーである挨拶と、業務に必要な報告・連絡・相談は、これまで通り丁寧に行います。

しかし、それ以外の雑談、特に噂話や愚痴には一切参加しないと心に決めましょう。

これにより、「仕事はしっかりやる人だが、プライベートには踏み込めない」という適切な境界線を引くことができます。

自分のプライベートな情報を開示しない

「休日は何をしてたの?」といった質問には、「家でゆっくりしてました」「特に何も」など、当たり障りのない回答に終始し、具体的な情報を与えないようにします。

SNSで職場の人と繋がらないことも、自分を守るための有効な手段です。

常に「事実」ベースで会話する

相手が感情的に話してきたとしても、あなたは常に冷静に対処しましょう。

「それで、事実はどうなのですか?」「具体的なデータはありますか?」と、客観的な事実やデータに焦点を当てて会話を進めます。

感情論の土俵に乗らないことで、相手のペースに巻き込まれるのを防げます。

物理的な距離を取る

可能であれば、休憩時間をずらしたり、昼食を自席でとるなどしましょう。

めんどくさい人と顔を合わせる絶対的な時間を減らすわけです。

リモートワークが可能な日には、積極的に活用するのも賢い方法です。

社外に「逃げ場所」を作る

職場の人間関係が世界のすべてだと思い込むと、息が詰まってしまいます。

趣味のサークルや習い事、ボランティア活動など、全く別の価値観に触れられる社外のコミュニティに身を置きましょう。

「職場は人生の一部でしかない」と客観視でき、心の余裕が生まれます。

これらの対処法に共通するのは、他人を変えようとするのではなく、自分の行動や環境をコントロールすることに集中するという点です。

あなたがコントロールできる領域に注力することこそ、ストレスから解放されるための最も確実な道なのです。

基本的なスタンスは深入りしないこと

職場のめんどくさい人間関係に悩んだとき、私たちが取るべき最も基本的で、かつ最も重要なスタンスは、「深入りしない」ということです。

これは、相手を無視したり、冷たく突き放したりするということではありません。

むしろ、自分自身の心の平穏を保ち、プロフェッショナルな関係を維持するための、積極的で賢明な選択なのです。

職場は、友達を作る場所ではなく、共通の目的(=企業の利益)を達成するために集まったプロの集団です。

もちろん、その過程で信頼できる仲間や友人ができれば、それは素晴らしいことです。

しかし、それはあくまで結果論であり、目的ではありません。

「職場の全員と仲良くしなければならない」「みんなに好かれなければならない」という考え方は、あなたを不必要に苦しめる呪縛でしかありません。

「深入りしない」とは、具体的には、相手のプライベートな問題や、感情的な浮き沈みに、必要以上に関わらないということです。

同僚が仕事の愚痴をこぼしていても、「大変ですね」と共感は示しつつ、一緒になって上司の悪口を言うことはしない。

派閥間の対立があっても、どちらか一方に肩入れすることなく、常に中立の立場を保つ。

これが「深入りしない」ということです。

相手の感情のゴミ箱になることを、きっぱりと断る勇気を持つこと。

それが、あなた自身の貴重な時間と精神的エネルギーを守ることに繋がります。

あなたは、職場の全員を救うカウンセラーではありません。

あなたの第一の責務は、あなたに与えられた業務をきちんと遂行することです。

その責務を果たす上で、不要な感情の渦に巻き込まれる必要は全くないのです。

この基本スタンスを心に刻むだけで、人間関係の悩みは驚くほどシンプルになります。

「どうでもいい」「仕事だけ」と割り切るドライな関係

「深入りしない」というスタンスを、さらに一歩進めた思考法が、「どうでもいい」と割り切るドライな心構えを持つことです。

この言葉は少し冷たく聞こえるかもしれませんが、これは相手を軽蔑するということでは決してありません。

むしろ、相手の言動によって自分の感情が乱されることから、自分自身を解放するための、極めて高度な心理的テクニックなのです。

職場のめんどくさい人の、理不尽な言動やネガティブな態度に直面したとき、私たちはつい「なぜ、あの人はあんなことを言うのだろう」「私のことが嫌いなのかもしれない」と、その意味を深く考え、悩み、心を痛めてしまいます。

しかし、その時間はあなたにとって何の生産性ももたらしません。

ここで、「どうでもいい」「仕事だけ」と割り切るのです。

「あの人が不機嫌なのは、私とは関係のない、あの人自身の問題だから、どうでもいい」

「私のことを陰で悪く言っているらしいけど、私の評価を決めるのは私自身の仕事の成果であって、その人の言葉ではないから、どうでもいい」

このように、自分ではコントロール不可能な他人の感情や評価について、考えること自体を放棄するのです。

ドライな関係を築くメリット

- 感情の消耗がなくなる

他人の言動に一喜一憂しなくなるため、精神的に非常に楽になります。 - 仕事に集中できる

人間関係に割いていた脳のリソースを、本来の業務に集中させることができ、生産性が向上します。 - トラブルに巻き込まれにくくなる

感情的に反応しないあなたの態度を見て、めんどくさい人も「この人にちょっかいを出しても無駄だ」と認識し、ターゲットにしなくなります。

職場は、仕事の成果を出す場所と割り切り、それ以外の感情的なやり取りは「どうでもいい」と考える。

このドライな関係性は、一見すると冷たいようですが、実は、お互いがプロフェッショナルとして尊重し合い、不要な摩擦なく働くための、最も成熟した人間関係の形の一つと言えるかもしれません。

相手と上手く一定の距離を保つコツ

「深入りせず、ドライな関係を保つ」と決めても、毎日顔を合わせる職場では、具体的にどう行動すれば良いか迷うこともあるでしょう。

相手との間に、心地よく、かつ誤解を招かない「一定の距離」を保つためには、いくつかの具体的なコツがあります。

- コミュニケーション方法を変える

- 会話の主導権を握る

- 物理的な距離を保つ

コミュニケーションの方法を変える

まず、コミュニケーションの手段を意識的に選択することが有効です。

例えば、込み入った話や記録に残したい要件は、口頭ではなくメールやビジネスチャットで連絡するようにしましょう。

これにより、感情的な雑談に発展するのを防ぎつつ、正確な情報伝達が可能になります。

「言った・言わない」のトラブルを避ける効果もあります。

会話の主導権を握る

次に、会話の主導権を自分が握ることを意識します。

めんどくさい人に話しかけられた場合、相手のペースで延々と話を聞かされるのをやめます。

「すみません、あと5分で会議なので、ご用件をお願いします」

「その件については、まず〇〇さんに確認すべきかと思います」

といった感じで、会話をコンパクトに終わらせましょう。

物理的な距離を保つ工夫

物理的な距離を保つにも、ちょっとした工夫が必要です。

- ランチや休憩は一人で過ごすか、気の合う人とだけで過ごす

- 飲み会は一次会で帰る、あるいは断る

- 座席の位置を工夫する

これらのコツは、相手を拒絶しているというネガティブなメッセージではありません。

「私は自分の仕事に集中したいプロフェッショナルです」という、ポジティブで毅然としたメッセージとして相手に伝わります。

丁寧さと毅然さを両立させることが、上手な距離感を保つための鍵です。

アドラー心理学で相手の課題として割り切る

職場のめんどくさい人間関係に悩む心が、すっと軽くなる、非常に強力な考え方があります。

それは、ベストセラー『嫌われる勇気』で一躍有名になったアドラー心理学の中心概念、「課題の分離」です。

「課題の分離」とは、目の前で起きている問題について、それは「自分の課題」なのか、それとも「他者の課題」なのかを冷静に見極めることです。

そして、他者の課題には一切介入しない、自分の課題にも介入させない、という考え方です。

これを、あなたの職場の悩みに当てはめてみましょう。

- 上司がいつも不機嫌な顔をしている。

- 同僚があなたの陰口を言っているらしい。

- 後輩があなたの指示を素直に聞かない。

これらの問題に直面したとき、私たちは「私が何か悪いことをしたのだろうか」「どうすれば相手の態度を変えられるだろうか」と悩みます。

しかし、アドラー心理学では、これらはすべて「あなたの課題」ではなく、「他者の課題」だと判断します。

どういうことかというと、上司がどんな気分でいるか、同僚があなたのことをどう評価するか、後輩があなたの指示をどう受け止めるかは、すべて相手の問題です。

上司や同僚、後輩の感情とか考え方なので、あなたは何もできない問題なんです。

あなたがコントロールできる領域ではないんです。

あなたがコントロールできる部分は、上司が不機見であっても、プロとして礼儀正しく報告・連絡・相談を行うことです。

同僚にどう思われようと、自分の仕事に誠実に取り組み、後輩に対して、冷静に、そして分かりやすく指示を出すことです。

そして、その結果の責任を自分で引き受けること。これが「あなたの課題」です。

このように、「自分の課題(=コントロールできること)」と「相手の課題(=コントロールできないこと)」を明確に分離するのが大切です。

ベストセラー『嫌われる勇気』の著者、岸見一郎氏は、「他者はあなたの期待を満たすために生きているのではない」と述べています。(参考:ダイヤモンド・オンライン「【書籍オンライン編集部セレクション】」)

相手が不機嫌なのは、相手の課題。

あなたがそれにどう対応するかは、あなたの課題。

他人の課題に土足で踏み込むから、人間関係はめんどくさくなるのです。

あなたは、相手の機嫌を取るために働いているのではありません。

この「課題の分離」を徹底するだけで、あなたは他人の感情に振り回されることから解放され、驚くほどの心の自由を手に入れることができるでしょう。

マズローの欲求五段階説から見る欲求の満たし方

そうはいっても、一人で仕事をしていると寂しくなりますよね。

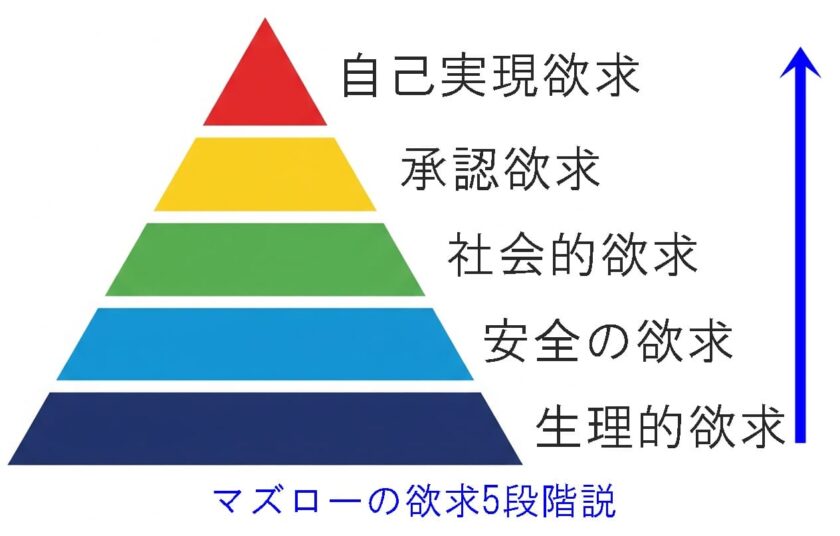

それは、アメリカの心理学者アブラハム・マズローが提唱した「欲求5段階説」の社会的欲求や承認欲求が満たされていないからです。

アブラハム・マズローが提唱した「欲求5段階説」は、人間の欲求は5つの階層に分かれており、低次の欲求が満たされると、より高次の欲求が現れるという理論です。

ピラミッドの底辺から順に、以下のようになっています。

- 生理的欲求: 食事や睡眠など、生命維持に不可欠な欲求。

- 安全の欲求: 身体的・経済的な安全を求める欲求。

- 社会的欲求: 家族や組織などに所属し、仲間を求める欲求。

- 承認欲求: 他者から認められたい、尊敬されたいという欲求。

- 自己実現の欲求: 自分の能力を最大限に発揮し、理想の自分になりたいという欲求。

人間は、食事や安全が確保されると、次に、どこかの集団に所属し、仲間として受け入れられたい(社会的欲求)」と思います。

そして、その集団の中で、価値ある存在として認められたい(承認欲求)という、より高次の欲求を持つようになります。

多くの人は、この欲求を「職場」という最も長い時間を過ごすコミュニティで満たせます。

ただ、人間関係がめんどくさい職場だと、仲間として受け入れられるのを自分で拒否してる状態になります。

会社という集団に入りたいけど、嫌だから入りたくないという葛藤が生じて、さらなる苦しみを生むんです。

では、どうすれば良いのでしょうか。

答えは、「違う場所」で社会的欲求を満たし、その場所で承認夜級を満たせば良いんです。

そのやり方は、つぎのような3つの形になります。

- 社外に新たな居場所を作る

- 社内で気が合う仲間だけと交流する

- 気の合う上司に認めてもらう

社外に新たな居場所を作る

趣味のサークル、地域のボランティア、オンラインサロン、副業など、会社の肩書とは関係のない、あなたの興味や関心に基づいたコミュニティに参加してみましょう。

そこでは、利害関係のない純粋な人間関係を築くことができ、あなたの社会的欲求は十分に満たされます。

社内では気の合う仲間だけに交流を絞る

職場の全員と仲良くする必要はありません。

幸いにも、数人でも信頼でき、本音で話せる同僚がいるのであれば、その人たちとの関係を大切にしましょう。

狭くても深い繋がりがあれば、孤独感は大きく和らぎます。

気の合う上司に認めてもらう

気の合う社員とだけ仲良くすると同時に、仕事の成果を正当に評価してくれる気の合う上司に認めてもらうようにします。

そんな直属の上司がいなければ、顧客からの感謝とか、他部署の気の合う上司からの「承認」を追求します。

仕事で圧倒的な成果を出せば、めんどくさい人もあなたを認めざるを得なくなります。

重要なのは、「職場」という一つの箱の中で、

すべての欲求を満たそうとしないことです。欲求を満たす場所を複数に分散させることで、一つの人間関係がうまくいかなくても、あなたの心の安定は揺らぎにくくなります。

これは、精神的なリスクを分散させる、賢明なポートフォリオ戦略なのです。

まとめ:人間関係がめんどくさい職場を乗り切るには

この記事を通じて、人間関係がめんどくさい職場の原因から、具体的な対処法、そして心の持ちようまでを多角的に解説してきました。

職場の人間関係は、自分の力だけでは変えられません。

しかし、自分の考え方や行動を変えれば、ストレスを大幅に軽減し、心の平穏を保てます。

この記事が、あなたがめんどくさい人間関係の渦から抜け出し、本来の仕事に集中するための一助となれば幸いです。

最後に、あなたがこの困難な状況を乗り切り、自分らしく働くための最も重要なポイントを、改めてリスト形式でまとめます。

- 職場の人間関係が悪いのは環境の問題でありあなたのせいではない

- 噂話や情報隠蔽が横行する職場からは距離を置くことを考える

- 感情的な人や自己中心的な人とは物理的・心理的に距離を取る

- 人間関係がくだらないと感じるのは生産性のない感情労働だから

- 「疲れた」と感じるのはあなたが真面目に向き合ってきた証拠

- おばさん・女性特有のコミュニティ文化には深入りしない

- 具体的な対処法としてまず自分のプライベートな情報を守る

- 基本的なスタンスは仕事仲間と友達を明確に区別し深入りしないこと

- 「どうでもいい」と割り切るドライな関係があなたを楽にする

- 挨拶や報連相は丁寧に行いプロとしての務めは果たす

- 相手の課題と自分の課題を分離するアドラー心理学の考え方を実践する

- 他人の機嫌を取るのはあなたの仕事ではないと心得る

- 社会的欲求や承認欲求は社外のコミュニティで満たす

- 職場の全員に好かれることをきっぱりと諦める

- 最終的に自分の心とキャリアを守ることを最優先に行動する

- アドラー心理学の中の「相手の課題」として割り切る

- 社会的欲求を限られた範囲で満たせる努力をする